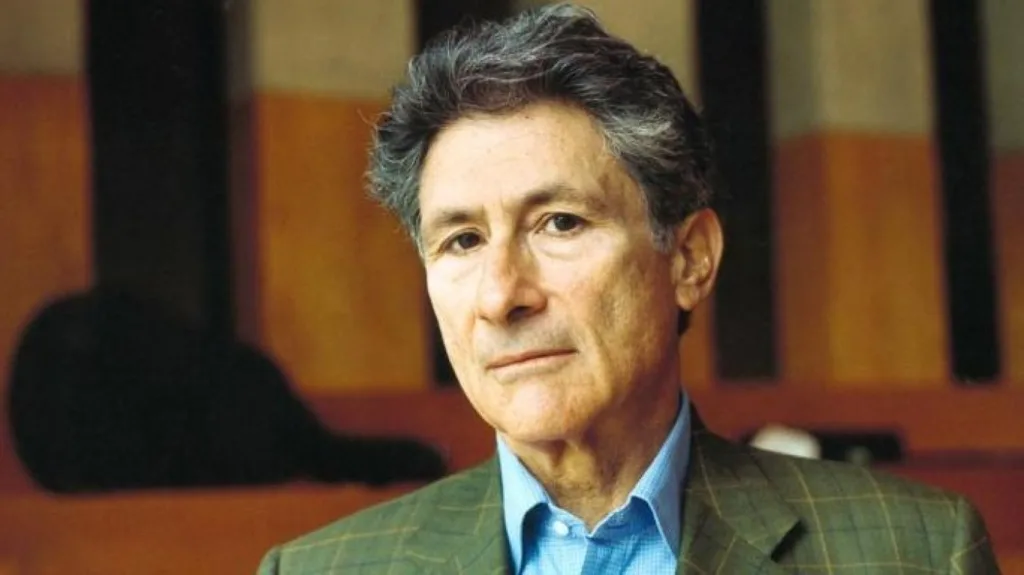

Biografia di Edward Said: da Gerusalemme a Columbia

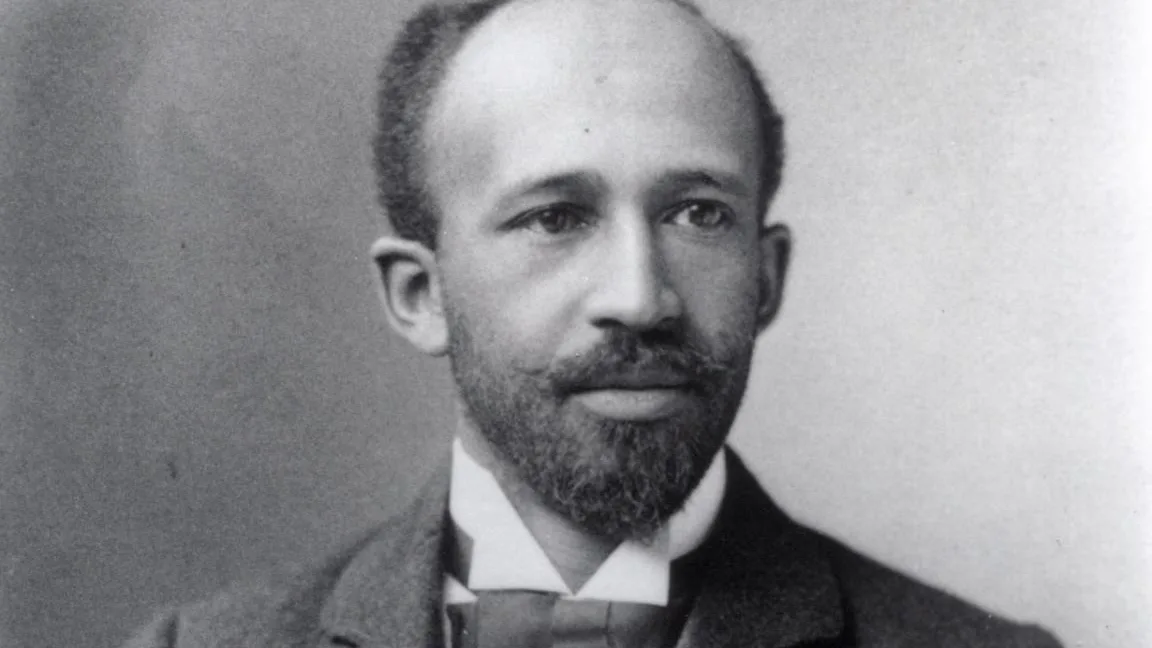

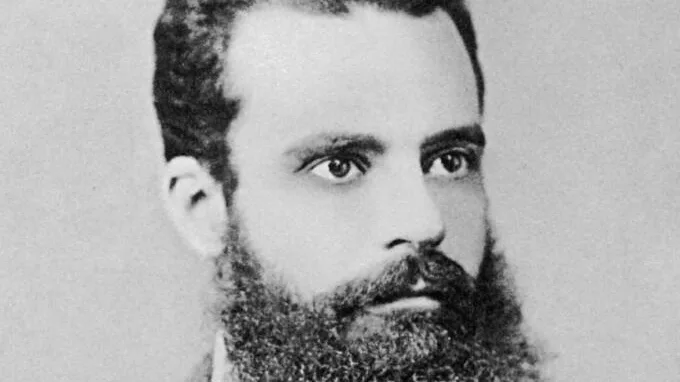

Edward Said nacque il 1º novembre 1935 a Gerusalemme, allora sotto il Mandato britannico in Palestina, in una famiglia agiata di cristiani palestinesi. Suo padre, Wadie “William” Said, era un uomo d’affari protestante con cittadinanza americana, acquisita grazie al servizio nelle forze armate statunitensi durante la Prima Guerra Mondiale, mentre la madre Hilda Musa proveniva da una famiglia libanese e nazionalista. La casa Said era un ambiente cosmopolita, dove l’arabo era parlato solo con i domestici e l’inglese dominava, riflettendo l’influenza coloniale britannica. Edward Said, battezzato con un nome “occidentale” ispirato al Principe di Galles, crebbe tra Gerusalemme e Il Cairo, dove la famiglia si trasferì nel 1947 per sfuggire alle tensioni legate alla partizione dell’ONU della Palestina.

L’infanzia di Edward Said fu segnata da un senso di sradicamento. La guerra arabo-israeliana del 1948 costrinse la famiglia a lasciare la Palestina, un trauma che Edward Said descrisse come “un esilio perpetuo” nel suo memoir Out of Place (1999). Educato in scuole inglesi d’élite come il Victoria College del Cairo, Edward Said fu espulso nel 1951 per il suo temperamento ribelle, un episodio che rivelava già il suo spirito anticonformista. Fu mandato negli Stati Uniti, al Northfield Mount Hermon School nel Massachusetts, dove eccelse academicamente e scoprì la passione per la letteratura inglese. Nel 1957 si laureò in inglese a Princeton University, seguito da un master (1960) e un dottorato (1964) a Harvard, con una tesi su Joseph Conrad che divenne il suo primo libro.

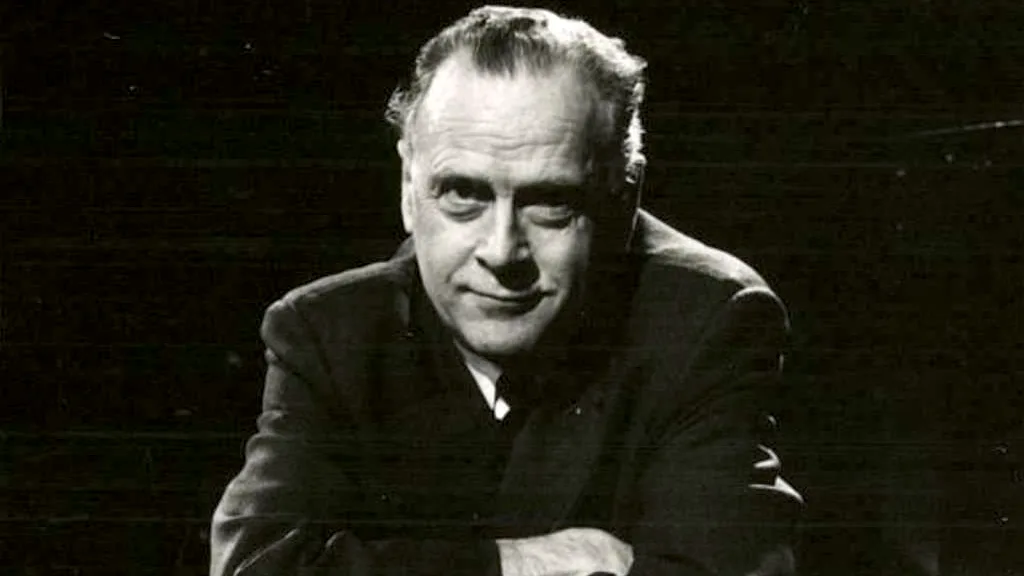

La carriera accademica di Edward Said decollò nel 1963, quando entrò come lecturer all’Università di Columbia, dove divenne professore ordinario di Letteratura Inglese e Comparata nel 1969, e poi University Professor. Insegnò in oltre 200 università mondiali e contribuì come critico musicale per The Nation, oltre a scrivere colonne per giornali arabi come Al-Hayat e Al-Ahram. Parallelamente, Edward Said si affermò come attivista. La sconfitta araba nella Guerra dei Sei Giorni del 1967 lo spinse a riconnettersi con le sue radici palestinesi, portandolo a studiare le rappresentazioni occidentali del Medio Oriente. Nel 1977 fu eletto nel Consiglio Nazionale Palestinese (PNC), dove promosse precocemente la soluzione dei due stati, influenzando la dichiarazione di Algeri del 1988. Critico aspro del processo di Oslo e della leadership palestinese, Edward Said rassegnò le dimissioni dal PNC nel 1991, denunciando corruzione e compromessi.

La vita personale fu altrettanto ricca. Sposato dal 1970 con Mariam Cortas, una libanese quacchera, ebbe una figlia e un figlio. Appassionato di musica classica – era un pianista talentuoso e fondatore, con Daniel Barenboim, dell’Orchestra West-Eastern Divan nel 1999 per favorire il dialogo israelo-palestinese – Edward Said lottò contro la leucemia cronica dal 1991. Morì il 25 settembre 2003 a New York, all’età di 67 anni, e fu sepolto nel Cimitero Protestante di Brummana, in Libano. La sua eredità, come scrisse il New York Times, è quella di un “esemplare del multiculturalismo americano”, un ponte tra Oriente e Occidente che ha sfidato le divisioni culturali con intelligenza e umanità.

Le Opere Più Importanti

Edward Said ha prodotto oltre venti libri, che spaziano dalla critica letteraria all’attivismo politico, influenzando discipline come la teoria letteraria, gli studi postcoloniali e gli studi mediorientali. Le sue opere sono caratterizzate da un approccio interdisciplinare, che intreccia letteratura, storia e politica per decostruire le strutture di potere.

La prima opera significativa di Edward Said fu Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography (1966), espansione della sua tesi di dottorato. Qui, Edward Said analizza l’autobiografismo nella narrativa di Conrad, specialmente in Heart of Darkness, esplorando temi di identità e esilio che prefigurano il suo lavoro maturo. Nel 1974, Beginnings: Intention and Method indaga le basi teoriche della critica letteraria, attingendo a pensatori come Vico, Nietzsche e Foucault, per interrogarsi sull’origine e sul metodo nella produzione testuale.

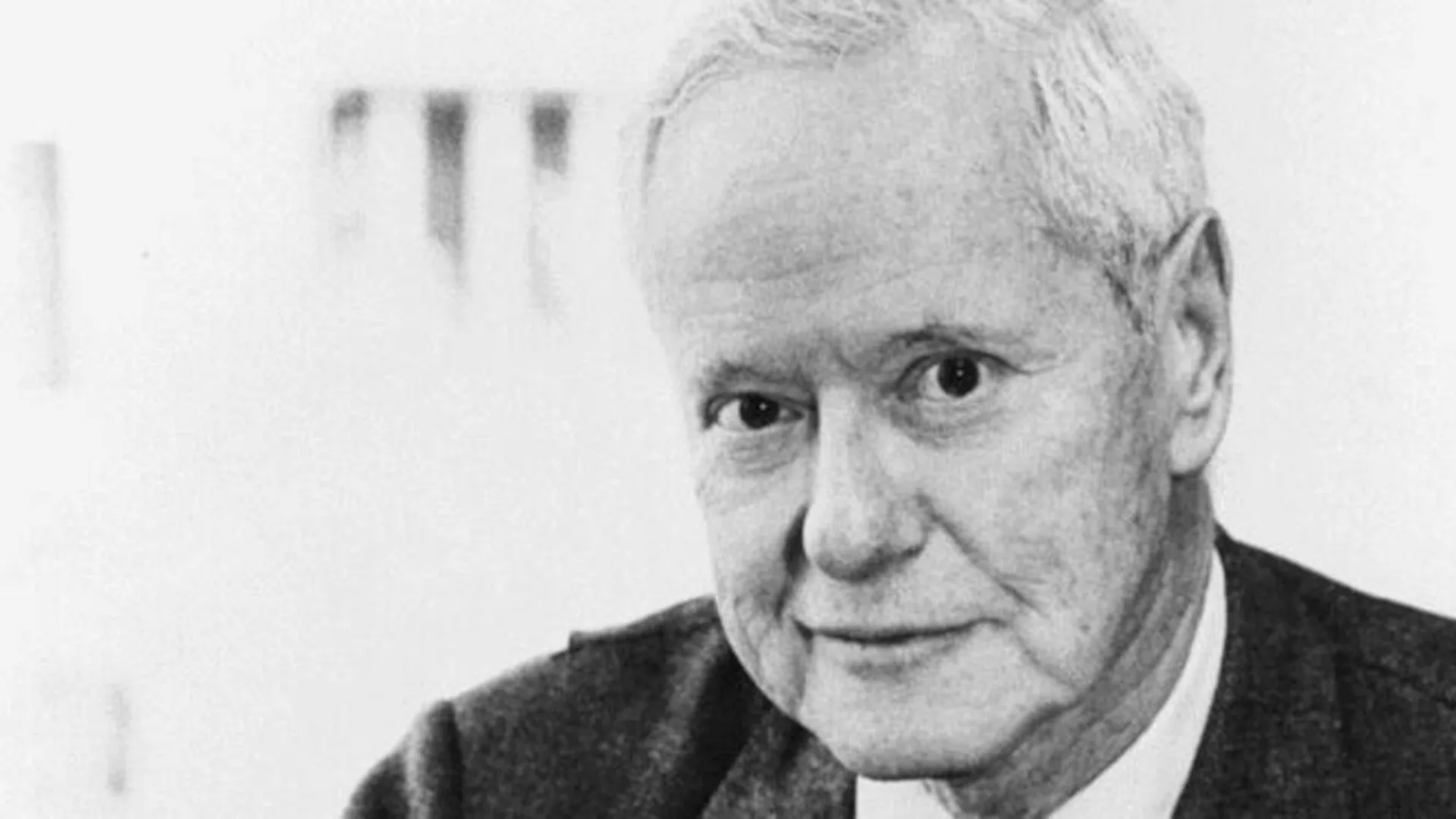

Ma è con Orientalismo (1978) che Said conquista la fama mondiale. Questo saggio denuncia come l’Occidente abbia costruito un’immagine stereotipata dell’Oriente – esotico, irrazionale e statico – per giustificare il colonialismo. Basato su un’analisi di testi letterari, storici e filologici dal Settecento in poi, il libro argomenta che tali rappresentazioni non sono innocenti, ma strumenti di dominio. Venduto in milioni di copie, Orientalismo ha trasformato gli studi culturali, ispirando dibattiti su razzismo e imperialismo.

Altre opere chiave includono The Question of Palestine (1979), un manifesto politico che espone la “domanda palestinese” come narrazione negata dall’Occidente, e Covering Islam (1981), che critica la copertura mediatica distorta dell’Islam post-Rivoluzione Iraniana. Nel 1983, The World, the Text, and the Critic esplora il ruolo del critico nel contesto sociale, enfatizzando la connessione tra testo e mondo reale.

Cultura e Imperialismo (1993) estende le idee di Orientalismo, esaminando come la letteratura imperiale – da Jane Austen a Conrad – rifletta e perpetui il dominio coloniale. Edward Said analizza narrazioni, storie e viaggi per mostrare come la cultura sia complice dell’impero. Il memoir Out of Place (1999) offre uno sguardo intimo sulla giovinezza di Edward Said, rivelando le tensioni tra la sua identità palestinese e l’educazione occidentale, con aneddoti personali che umanizzano il pensatore.

Opere postume come Humanism and Democratic Criticism (2004) e On Late Style (2006) riflettono sul tardo umanesimo e sullo stile artistico della vecchiaia, mentre Music at the Limits (2007) intreccia le sue passioni musicali con la critica culturale. Queste opere non solo consolidano la legacy di Edward Said, ma dimostrano la sua versatilità: dal politico al musicologo, Edward Said ha sempre usato la parola per sfidare lo status quo.

Il Pensiero di Edward Said: Orientalismo, Postcolonialismo e la Causa Palestinese

Il suo pensiero ruota attorno a concetti chiave come orientalismo, postcolonialismo e l’umanesimo democratico, sempre ancorati a una critica del potere culturale. Centrale è l’idea che la conoscenza non sia neutrale, ma prodotta in contesti di dominio: “Molto dello studio occidentale sulla civiltà islamica era un intellettualismo politico, volto all’auto-affermazione dell’identità europea, piuttosto che a uno studio accademico oggettivo.”

Nell’Orientalismo, egli definisce l’orientalismo come un “pregiudizio eurocentrico sottile e persistente” contro i popoli arabo-islamici, che proietta l’Oriente come “altro” irrazionale per legittimare l’imperialismo. Influenzato da Foucault, vide queste rappresentazioni come discorsi di potere, non semplici stereotipi, che permeano letteratura, arte e politica. Questo approccio ha fondato gli studi postcoloniali, influenzando studiosi come Homi Bhabha e Gayatri Spivak, e criticando l’eurocentrismo accademico.

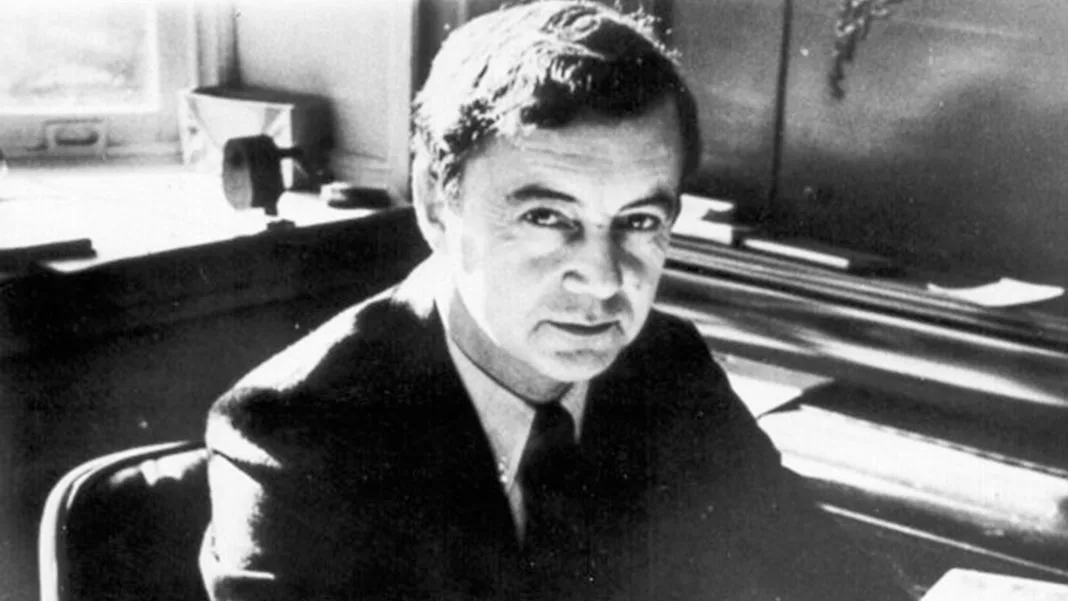

Nel postcolonialismo, lo studioso enfatizza come l’impero persista nelle “archivi culturali” occidentali, disruptivi per le tradizioni non europee. In Cultura e Imperialismo, argomenta che la decolonizzazione non basta: serve una critica che riconnetta i “contrapunti” coloniali – resistenze indigene – alle narrazioni dominanti. Said evolve verso un umanesimo secolare, opposto a fanatismi religiosi o nazionalisti, promuovendo un “umanesimo democratico” che valorizzi la pluralità e il dissenso.

Sulla questione palestinese, E. S. fu un avvocato instancabile, descrivendo i palestinesi come “vittime delle vittime” – diseredati dall’Olocausto europeo – e condannando il terrorismo da entrambe le parti. Le sue idee, come la soluzione a uno stato binazionale, rimangono rilevanti oggi, specialmente nel contesto del conflitto israelo-palestinese, dove le sue critiche all’orientalismo mediorientale continuano a illuminare stereotipi persistenti. Il pensiero di Edward Said invita a un’intellettualità “amatoriale”, libera da dogmi, per un mondo più giusto.

In conclusione, Edward Said non è solo un nome nei libri di testo: è un faro per chi cerca di navigare le complessità della globalizzazione e dell’identità. Il suo lascito ci sfida a guardare oltre le superfici culturali, verso le ingiustizie nascoste.

Fonti utilizzate:

-

Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/biography/Edward-Said

-

Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Edward-Said

-

Columbia University, https://english.columbia.edu/content/edward-w-said

-

The Guardian, https://www.theguardian.com/news/2003/sep/26/guardianobituaries.highereducation

-

Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/entries/said/

-

Biography, https://www.biography.com/scholar/edward-said

-

New York Times, https://www.nytimes.com/2003/09/26/obituaries/edward-w-said-literary-critic-and-advocate-for-palestinian-independence-dies.html

-

Postcolonial Studies, https://scholarblogs.emory.edu/postcolonialstudies/2014/06/21/said-edward/

- Yuval Noah Harari – Storico e Filosofo israeliano - 23 Settembre 2025

- Edward Said – Critico Palestinese-Americano - 21 Settembre 2025

- Senza il Cancro sarei Morto: la Onlus sui diritti dei malati - 15 Giugno 2025