George Homans è stato un sociologo statunitense e fondatore della sociologia comportamentale. George Casper Homans è nato l’ 11 agosto 1910 a Boston. Era un discendente diretto dei presidenti americani John Adams e John Quincy Adam, da parte di madre. Nonostante la famiglia Homans fosse nota per aver avuto diversi medici di una certa importanza, il padre di George Homans era un avvocato. George, grazie alla sua famiglia, ha acquisito un grande interesse per il mare; difatti durante la seconda guerra mondiale entrò a far parte della Marina degli Stati Uniti, dove trascorse diversi anni formativi. Per più di due anni è stato al comando di diverse navi impegnate nella guerra antisommergibile e nella scorta di convogli. Successivamente a questa esperienza espresse, nella sua autobiografia “Coming to my Senses: The Education of Sociologist”, la sua avversione per i vincoli della gerarchia navale e il suo disprezzo per gli ufficiali di stato maggiore e in particolare quelli nei rami burocratici come il Supply Corps. Nel 1941 sposò Nancy Parshall Cooper che rimase la sua compagna di vita e si prese cura di lui fino alla morte. Homans è morto il 29 maggio 1989 a Cambridge.

Formazione e carriera

George Homans ha frequentato, dal 1923 al 1928, la St. Paul’s School a Concord, nel New Hampshire. Nel 1928 è entrato all’Harvard College dove si è laureato in letteratura inglese e americana. Nonostante provenisse da una famiglia di avvocati e politici, durante gli anni universitari, si è dedicato in modo particolare alla poesia sviluppando la grande ambizione di diventare poeta e scrittore. Inoltre, durante gli studi universitari ha seguito corsi di Arthur Schlesinger, Sr. Alfred North Whitehead e LJ Henderson e lavorato con il suo tutor Bernard De Voto; ha aiutato Samuel Eliot Morison a scrivere “Massachusetts on the Sea” e ne fu nominato il coautore. Dopo la laurea nel 1932, Homans stava per intraprendere la carriera di giornalista nell’Emporia Kansas Gazette, ma a causa della Depressione il giornale non gli offrì più il lavoro.

L’interesse di Homans per la sociologia è nato durante il suo ultimo anno di università grazie a Lawrence Joseph Henderson, un biochimico e sociologo che credeva che tutte le scienze dovessero basarsi su un insieme di principi teorici e metodologici. Durante il seminario di Henderson su Pareto, Homans fu attratto dalle sue idee e dalle sue lezioni. In particolare fu attratto dalle idee di sistema sociale e dall’idea di una formulazione scientifica delle variabili. Homans entrò a far parte di un gruppo di discussione su Pareto ad Harvard, guidato da Henderson e chiamato Pareto Circle. Le teorie di Pareto e le lezioni di Henderson portarono Homans a scrivere e pubblicare, con Charles P. Curtis, il suo primo libro “An introduction to Pareto” (1934).

Homans nel corso della sua formazione è stato influenzato anche dal professor Elton Mavo, uno psicologo che studiava i fattori umani. Inoltre dalle letture di antropologi come Malinowski, Brown e Firth ha sviluppato la sua convinzione che le culture non erano uniche e che le loro somiglianze potevano essere spiegate dal fatto che la natura umana fosse la stessa in tutto il mondo; quindi individui che si sono trovati in situazioni simili hanno creato istituzioni simili in maniera indipendente.

Dal 1934 al 1939, George Homans è stato selezionato per entrare a far parte della Society of Fellows di Harvard. Questa società è stata fondata nel 1932, dal presidente Lowell, per offrire ai giovani di talento l’opportunità di studiare senza vincoli varie materie tra cui sociologia, psicologia e storia. Nel periodo in cui era un junior fellow, Homans decise di presentare, per il suo progetto di borsa di studio junior, uno studio antropologico dell’Inghilterra rurale. Il suo studio è stato pubblicato nel 1941 come “English villagers of the thirteenth century”. Nel 1955 ha conseguito un master presso l’Università di Cambridge.

Nel 1939 Homans è entrato a far parte del corpo docente della facoltà di Harvard, insegnando sociologia e storia medievale. Nel 1941 dovette fermarsi con l’insegnamento a causa della partenza nella Marina degli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale. Dopo la sua assenza per quattro anni, dal 1946 al 1953 continuò ad insegnare come professore associato e dopo il 1953 come professore ordinario di sociologia. È stato anche professore ospite all’Università di Manchester nel 1953, all’Università di Cambridge dal 1955 al 1956 e all’Università del Kent nel 1967.

Homans è stato eletto membro dell’American Academy of Arts and Sciences nel 1956, membro dell’American Philosophical Society nel 1964, 54° presidente dell’American Sociological Association nel 1964 e membro della United States National Academy of Sciences nel 1972.

George Homans ha abbandonato l’insegnamento nel 1980 ed è diventato professore emerito dal 1981.

The Human Group

Tra le più importanti opere di George Homans è possibile ricordare “The human group” (1950). In questo periodo della sua carriera ha prestato particolare attenzione allo studio delle strutture e dei processi sociali nei piccoli gruppi. Nello specifico, Homans era rimasto affascinato dallo schema concettuale di Henderson applicandolo, quindi, al suo studio sui piccoli gruppi. Lo schema concettuale di Henderson risultava essere una classificazione di variabili da prendere in considerazione quando si studiava un insieme di fenomeni. Il tema principale dell’opera di Homans era quello di capire il modo in cui si sviluppano le norme di gruppo e i modi in cui un gruppo cerca di mantenere la coesione quando i membri si allontanano dalle norme di gruppo. L’obiettivo finale del suo libro era quello di passare da uno studio del sistema sociale nei singoli gruppi a uno studio del sistema sociale in molti gruppi, anche quelli che cambiano nel tempo. Pertanto, ha sviluppato una strategia induttiva per desumere generalizzazioni teoriche astratte; la base di queste generalizzazioni sono proprio le descrizioni del comportamento di diversi gruppi. Ha analizzato, quindi, le dinamiche dei piccoli gruppi per individuare schemi e principi universali basandosi sull’idea che le persone agiscono razionalmente per massimizzare i benefici e minimizzare i costi nelle loro relazioni.

Nel suo studio, Homans, ha analizzato cinque casi di studio condotti da altri ricercatori su gruppi molto diversi: un gruppo di operai, una gang di giovani di Chicago, un gruppo familiare tribale dell’isola di Tikopia e una comunità di immigrati nel New England. Homans contestava l’idea dell’unicità culturale di ogni società e riteneva che esistessero alcuni principi generali comuni a tutti questi gruppi. Per analizzare il comportamento delle persone in questi cinque gruppi, Homans ha utilizzato quattro categorie: attività – ciò che le persone fanno in determinate situazioni; interazioni – in che modo l’attività di una persona influenza il comportamento di un’altra; sentimenti – stati psicologici interiori delle persone che partecipano ad attività e interazioni; norme – i valori che guidano il comportamento. Queste quattro categorie rappresentavano il sistema interno di un gruppo e il cambiamento in una categoria portava a un cambiamento anche nelle altre. Homans, dopo aver applicato queste categorie ai cinque casi di studio, ha individuato alcune regole generali che descrivevano le regolarità empiriche di quei gruppi. Ogni generalizzazione e conclusione, ottenuta su uno dei cinque gruppi, è stata estesa analizzando il gruppo successivo. Il risultato finale di queste generalizzazioni, chiamate da Homans ipotesi analitiche, è stato un insieme di generalizzazioni che potevano essere applicate a tutti i gruppi studiati e poi utilizzate per altre generalizzazioni teoriche astratte. Alcune generalizzazioni raggiunte in questo studio sono state, ad esempio, l’idea che la frequenza delle interazioni tra le persone rafforza i loro sentimenti di reciproca simpatia; oppure, più gli individui hanno status sociali simili, più saranno frequenti le loro interazioni. Ciò che è emerso da questo studio è che le generalizzazioni, quindi le regolarità delle relazioni tra le variabili, erano costanti in tutti i casi studiati nonostante il contenuto del comportamento stesso si differenziava da caso a caso.

La teoria dello scambio sociale di Goerge Homans

George Homans è stato il più importante esponente della teoria dello scambio sociale. Questa teoria è nata dalla critica di Homans nei confronti del funzionalismo. Difatti la teoria dello scambio sociale si incentrava sulle relazioni e sulle interazioni individuali al contrario del funzionalismo che focalizzava la sua attenzione sul sistema sociale nel suo complesso, trascurando le dinamiche individuali e i conflitti. Alla base di questa teoria è possibile rilevare i principi della psicologia comportamentale. Homans sosteneva, infatti, che non era possibile comprendere i fatti sociali utilizzando altri fatti sociali, ma solo attraverso il comportamento individuale.

La teoria dello scambio sociale si basa sull’idea che ogni relazione interpersonale è uno scambio continuo di ricompense e costi; le persone, in queste relazioni, cercano di massimizzare i benefici e ridurre al minimo i costi. Il processo di scambio non è riferito solo all’economia e agli scambi materiali ma anche agli altri aspetti della vita sociale come quelli affettivi e simbolici, poiché tutte le interazioni tra individui mirano alla ricerca di una ricompensa minimizzando i costi. Le ricompense possono essere sociali o psicologiche come l’approvazione sociale, lo status, il riconoscimento, l’affetto, il denaro ecc. I costi, invece, possono essere il tempo, le energie, lo stress , le risorse emotive. Dunque, è il desiderio verso la ricompensa personale che guida la motivazione allo scambio sociale. Ad esempio, in un’amicizia, le ricompense potrebbero essere la compagnia o il supporto, mentre i costi potrebbero essere l’impegno emotivo e il tempo dedicato.

La teoria dello scambio di Homans si basa in parte sul comportamentismo di Skinner. Sia la teoria dello scambio che il condizionamento operante di Skinner hanno in comune l’idea che i comportamenti sono influenzati dalle loro conseguenze. Il condizionamento operante di Skinner, però, si concentra sull’apprendimento individuale attraverso rinforzi e punizioni; si basa su un paradigma di “stimolo-risposta” senza affrontare le variabili cognitive. Quella di Skinner, è una teoria più ampia che ha spiegato l’apprendimento comportamentale in generale, sia negli animali che negli esseri umani. Nella teoria dello scambio, invece, l’uso di rinforzi e punizioni si applica principalmente alle relazioni sociali e si concentra sulle dinamiche delle relazioni interpersonali: di fronte a un bilancio costi-benefici negativo il soggetto tende a lasciare la relazione mentre di fronte a un bilancio positivo la si mantiene. Tuttavia, entrambe le teorie hanno visto gli individui come quei soggetti che ricercano risultati favorevoli cercando di evitare quelli sfavorevoli, in un continuo processo di apprendimento.

George Homans ha identificato alcune proposizioni per spiegare la dinamica degli scambi sociali:

Proposizione di successo: le persone tendono a ripetere le attività e i comportamenti che in passato sono state ricompensate.

Proposizione di stimolo: le persone tendono a ripetere azioni che in passato sono state ricompensate in presenza di uno stimolo che in passato era associato alla ricompensa.

Proposizione di valore: le persone rafforzano quei comportamenti che portano a una ricompensa di maggior valore.

Proposizione di privazione-sazietà: più spesso si riceve una ricompensa e meno valore essa avrà nel tempo.

Proposizione di aggressione-approvazione: mancati benefici previsti possono generare frustrazione e aggressività. L’aggressività può essere vista come un tentativo di spingere gli altri a fornire la ricompensa o l’approvazione mancante.

Proposizione di razionalità: le persone tendono a scegliere razionalmente tra attività alternative quella per cui il valore percepito è più alto, moltiplicato per la probabilità che la ricompensa si realizzi.

La teoria dello scambio sociale si basa su due importanti principi che sostengono tutto il suo ragionamento. Si tratta dell’individualismo e dell’edonismo. Secondo il principio dell’individualismo ogni comportamento è sempre diretto verso l’individuo. Anche i comportamenti sociali sono solo azioni intermedie per un obiettivo individuale. Secondo il principio dell’edonismo lo scopo dell’essere umano è raggiungere il piacere e la soddisfazione. Quindi tutti i comportamenti sono orientati verso il raggiungimento di tale piacere. Dunque, il ragionamento che è possibile cogliere alla base di questa teoria è: le relazioni sociali tendono verso un obiettivo personale (individualismo) e il raggiungimento di tale obiettivo deve portare piacere (edonismo), quindi deve essere vantaggioso in termini di costi-benefici.

Critiche alla teoria dello scambio sociale di George Homans

La teoria dello scambio sociale è stata molto interessante durante il periodo della psicologia comportamentale. Dopo la comparsa del cognitivismo ci sono state varie critiche e problemi. Una prima critica è stata il riduzionismo ovvero la tendenza a considerare tutte le relazioni come scambi economici trascurando le dimensioni emotive e simboliche e la complessità dei legami umani; è stato criticato il fatto di ignorare le variabili culturali, aspetto importante perché non tutte le culture valutano le ricompense allo stesso modo. Altra critica è stata quella di trascurare l’altruismo puro: la teoria non considera la possibilità di azioni disinteressate senza aspettativa di ricompensa. Un ulteriore aspetto di critica è stato quello nei confronti dei due postulati teorici di questa teoria (individualismo e edonismo), mettendo in discussione la loro validità. Per quanto riguarda l’individualismo, è stato evidenziato come non tutti i comportamenti sono diretti a favore dell’individuo; esistono comportamenti altruistici e di supporto reciproco che favoriscono l’adattamento sociale. In tal caso, è possibile pensare a comportamenti che non sono individuali e un esempio ci è dato dagli studi sull’identità sociale. Questi studi mostrano come l’individuo abbandona la propria individualità per sentirsi parte di un gruppo oppure come i suoi obiettivi cambiano in questo senso. L’edonismo, invece, sostiene che l’obiettivo del comportamento umano è il piacere ma questo postulato è stato visto come obsoleto nella psicologia moderna. Il piacere può essere un incentivo per apprendere un comportamento diretto verso gli obiettivi, ma non è l’unica fonte di motivazione. Per questo motivo il principio dell’edonismo presenta degli errori di forma che hanno messo in dubbio la sua validità.

Malgrado le diverse limitazioni, la teoria dello scambio sociale è rimasta valida per lo studio di comportamenti sociali in molte situazioni ed ha ispirato numerosi studi e approcci successivi. La sociologia contemporanea, in particolare il ramo della psicologia sociale, ha sviluppato le idee di questa teoria adattandole a nuovi contesti. Inoltre, alcuni studiosi contemporanei hanno esteso le idee di Homans incentrandosi su strutture di potere e relazioni più complesse. Infatti, Peter Blau ha approfondito lo scambio sociale nelle relazioni organizzative e ha esteso la prospettiva di Homans nell’analisi dei fenomeni sociali più ampi. Richard Emerson invece, ha introdotto il concetto di dipendenza e di potere nello scambio sociale focalizzandosi su come i rapporti di potere e di dipendenza possono influenzare lo scambio sociale.

La teoria dello scambio sociale di George Homans, al di là delle critiche, ha rappresentato una prospettiva fondamentale nella sociologia e nella psicologia sociale. Ha offerto una chiave interpretativa semplice ma efficace per comprendere le dinamiche interpersonali e sociali, offrendo una prospettiva ancora attuale e utile per analizzare e prevedere comportamenti sociali.

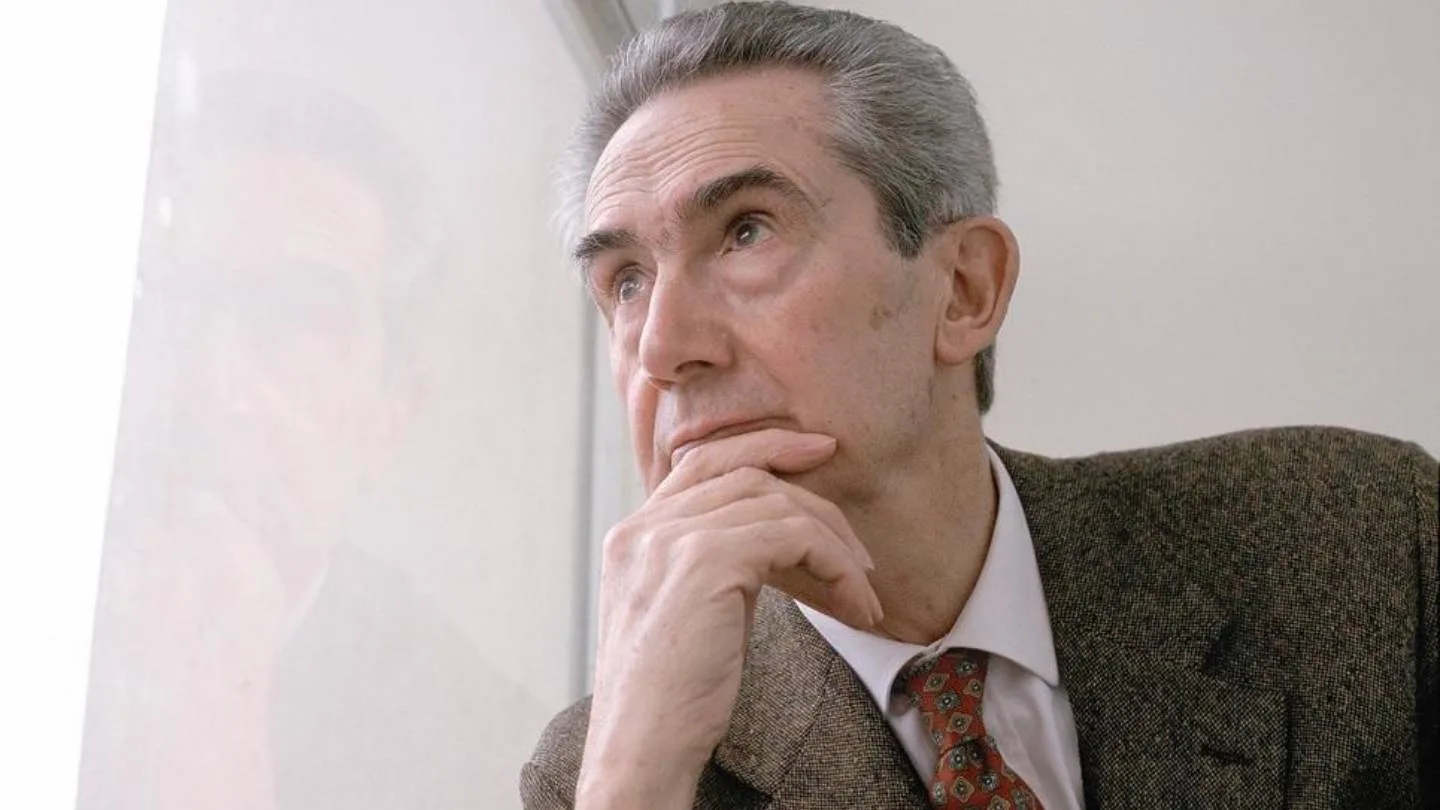

- Stefano Allievi – Sociologo italiano - 19 Dicembre 2025

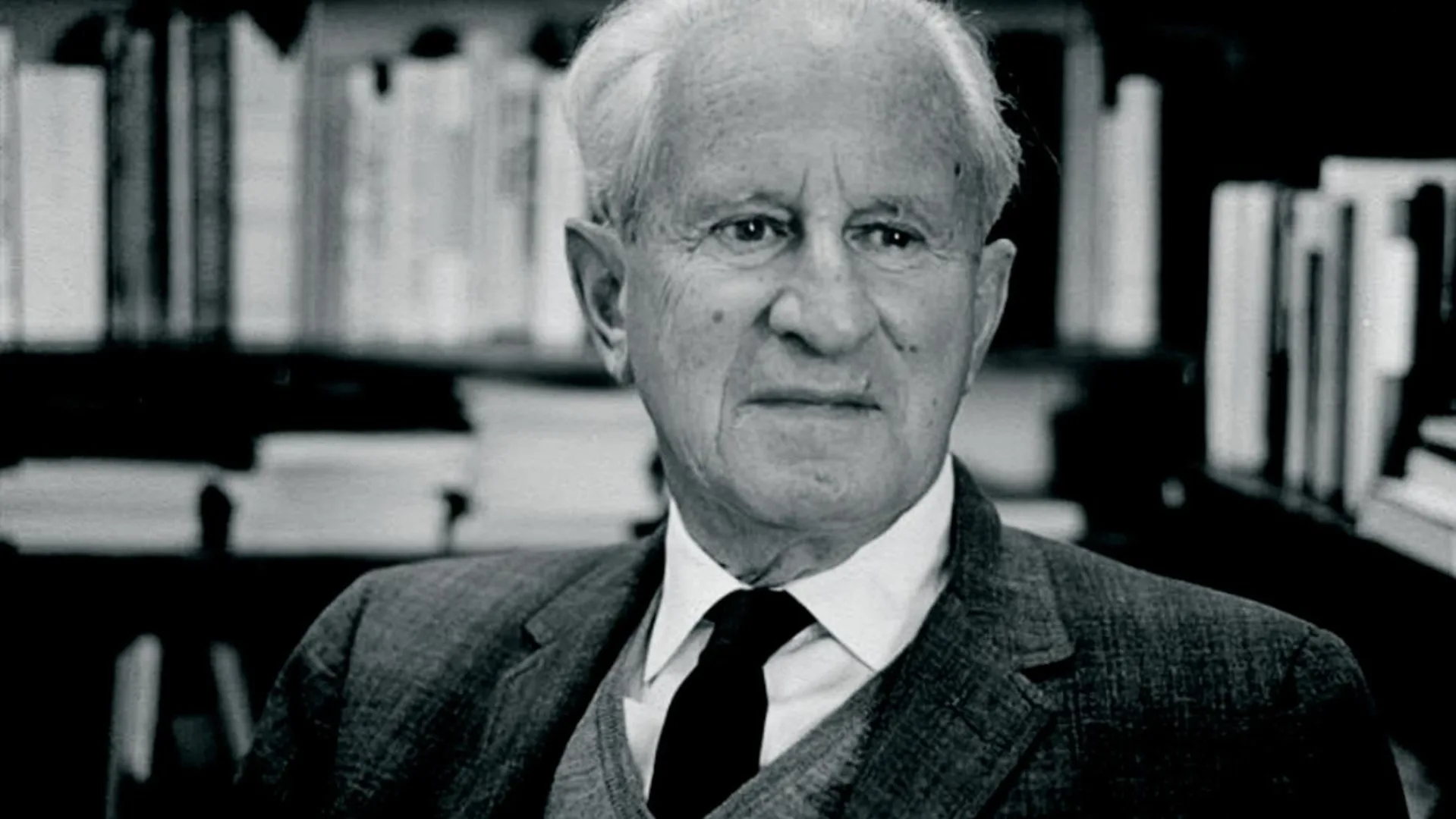

- Ralf Dahrendorf – Sociologo Tedesco - 20 Novembre 2025

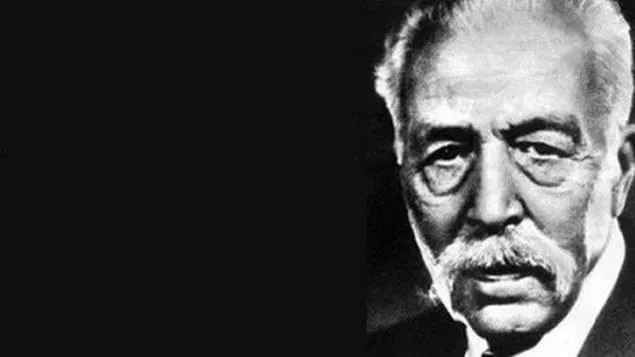

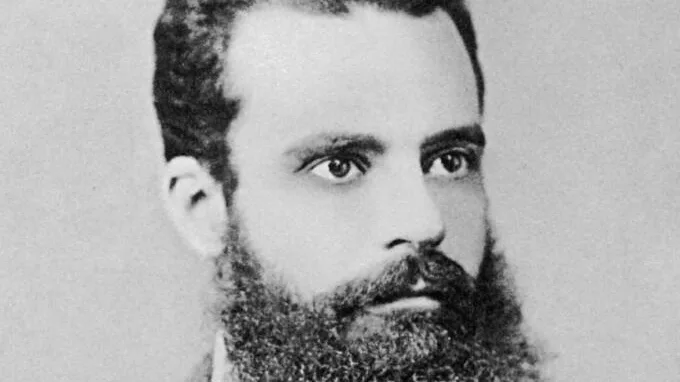

- George Homans – Sociologo USA - 18 Ottobre 2025