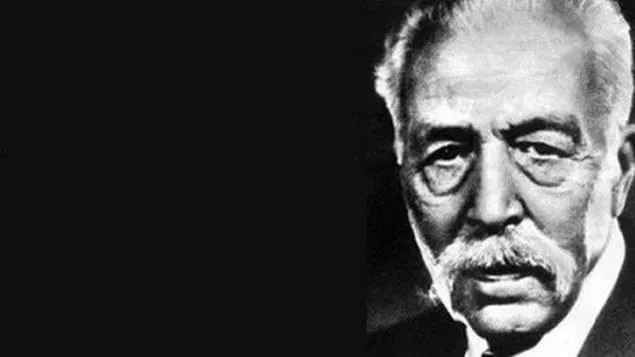

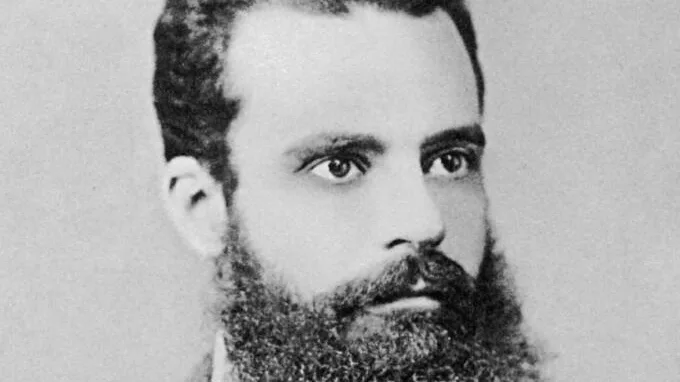

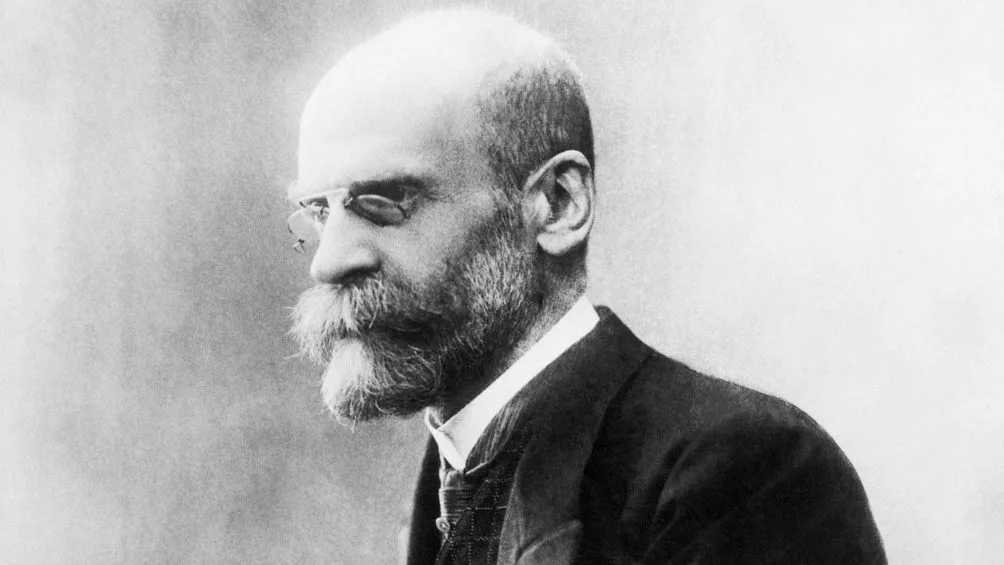

George Herbert Mead (South Hadley, 27 febbraio 1863 – Chicago, 26 aprile 1931) è stato un filosofo, sociologo e psicologo statunitense, considerato tra i padri fondatori della psicologia sociale.

George Herbert Mead è nato il 27 febbraio 1863 come secondo figlio di Hiram Mead (un ministro congregazionalista) ed Elizabeth Storrs Billings Mead a South Hadley, Massachusetts. Come bambino, Mead fu descritto come un “cauto, mite, gentile, ragazzo piuttosto tranquillo”. All’età di sedici anni, George Herbert Mead entrò all’Oberlin College. Lì, lui e il suo amico, Enrico Northrup Castello, divennero studenti entusiasti di letteratura, poesia e storia, e gli avversari convinti degli elementi sovrannaturali. Suo padre morì nel 1881, e sua madre prese ad insegnare, inizialmente a Oberlin College e poi al Mount Holyoke College di South Hadley, Massachusetts. “Non c’erano relazioni tese tra la madre e il suo tranquillo figlio, anche se venivano evitate delicate questioni filosofiche. George ha detto una volta che ha trascorso i suoi secondi 20 anni a disimparare ciò che gli era stato insegnato nei suoi primi venti.”

Mead conseguì la laurea nel 1883. Durante l’anno accademico 1887-1889, completò il Master in filosofia presso l’Università di Harvard. Subito dopo Harvard, Mead andò a Lipsia, in Germania, per approfondire gli studi in filosofia e psicologia fisiologica. Più tardi, lo stesso anno, Mead si trasferì all’Università di Berlino, studiando filosofia, psicologia e teoria economica. Mead non mai completato il suo dottorato di ricerca: i suoi studi furono interrotti nel 1891 da una proposta di insegnare filosofia e psicologia presso l’Università del Michigan. In Michigan Mead conobbe Charles Horton Cooley e John Dewey.

Nel mese di ottobre del 1891, Mead sposò Helen Castle. Il loro unico figlio, Henry, nacque nel 1892. Nel 1893, Mead andò alla nuova Università di Chicago, dove in seguito presiedette il Dipartimento di Filosofia. Il trio formato da Mead, James Hayden Tufts e John Dewey fece dell’Università di Chicago il nuovo centro del pragmatismo americano. La tradizione “meadiana” in sociologia rappresenta l’approccio interpretativo, qualitativo, e anti-positivista, che alcuni sociologi preferiscono, in contrapposizione alla ricerca di indagine quantitativa e statistica, che emula le scienze fisiche e ha dominato il campo. Non è probabilmente un caso che gran parte della tradizione qualitativa ed etnografico in sociologia possono essere ricondotte alla cosiddetta “Scuola di Chicago”. Mead insegnò presso l’Università di Chicago fino alla sua morte, il 26 aprile 1931.

Le conoscenze di George Herbert Mead furono trasmesse soprattutto attraverso i suoi discorsi, e le sue lezioni ebbero un’ottima frequenza, in particolare il suo corso di psicologia sociale. E’ durante queste lezioni che i suoi concetti ispirarano la teoria dell’interazionismo simbolico. Probabilmente, la parte fondamentale per la teoria dell’interazionismo simbolico di Mead è la comprensione di come la mente individuale si pone fuori dal processo sociale (Mente, Sé e Società, 1934). La sua descrizione del linguaggio come comunicazione attraverso simboli significativi ed i suoi concetti di ” Me “e” Io “come fasi distinte del sé (Mente, sé e società: 1934) sono esempi di alcuni dei suoi numerosi contributi significativi per l’interazionismo simbolico. Mead ha pubblicato relativamente poco nella sua vita. Quando morì all’età di 68 anni, non aveva pubblicato un solo libro. Il suo impatto maggiore era sui suoi studenti nelle sue lezioni. La sua opera maggiore e più nota è, in quattro volumi, “Mente, sé e società”, pubblicata postuma dai suoi allievi e curata da Charles W. Morris (1934).

OPERE DI GEORG HERBERT MEAD

* 1932. ”The Philosophy of the Present”.

* 1934. ”Mind, Self, and Society”.

* 1936. ”Movements of Thought in the Nineteenth Century”.

* 1938. ”The Philosophy of the Act”.

* 1964. ”Selected Writings”.

* 1982. ”The Individual and the Social Self: Unpublished Essays by G. H. Mead”.

Il Pensiero di George Herbert Mead

La sua preoccupazione principale era quello di dimostrare la natura fondamentalmente sociale degli esseri umani, e ha cercato di spiegare l’emergere del sé umano dal processo sociale, un processo che è in gran parte simbolico, cioè linguistico. Così, mentre il pensiero convenzionale pone il primato logico della persona sulla società, e presuppone che l’individuo è l’elemento costitutivo della società, Mead ha invertito questo concetto, sostenendo che la società precede l’individuo.

Un secondo presupposto convenzionale che Mead rovescia, rivelando l’influenza di Darwin, è la nozione che la struttura precede la funzione. Al contrario, secondo Mead, gli uccelli non volano perché hanno le ali, ma si sviluppano le ali come conseguenza del tentativo di volare. In terzo luogo, come pragmatico, Mead ha rovesciato la classica analisi delle cause (sociali) dei fenomeni. Invece di sottolineare l’importanza delle cause dei fenomeni prima, Mead ha sottolineato l’importanza delle conseguenze.

Così, la filosofia sociale di Mead è processuale piuttosto che statica, e conduce ad un ramo della moderna scienza sociale, che è relativamente non-deterministico, perché non è necessariamente interessato alla scoperta di variabili indipendenti, il ramo che divenne noto come interazionismo simbolico.

La Mente – George Herbert Mead

Per Mead, la mente è un processo, non un soggetto.

Così, la mente, per Mead, è l’attività del pensiero. “E il processo di parlare di una situazione problematica con se stessi, proprio come si potrebbe parlare con un altro, questo è esattamente ciò che chiamiamo’ mentale ‘, e questo accade all’interno dell’organismo”. Soprattutto, la mente non può svilupparsi al di fuori del simbolico, processo sociale: “la mente individuale può esistere solo in relazione alle altre menti con significati condivisi” (Mead 1982, 5).

Il Sé, l’Io e il Me in George Herbert Mead

Mead, lo psicologo sociale, ha sostenuto il punto di vista antipositivistico che l’individuo è un prodotto della società, il “sé” derivanti da esperienze sociali come oggetto di gesti simbolici e le interazioni sociali. Secondo Mead, il sé è “ciò che può essere oggetto a se stesso” (Mead 1964, 204), o quello “, che è riflessivo, cioè che può essere soggetto e oggetto.” (201). Il sé, quindi, rappresenta un’esperienza riflessiva, simultanea l’attività organica e mentale. Solo gli esseri umani sono capaci di questo. Solo gli esseri umani hanno, e sono, se stessi. Animali inferiori hanno sentimenti come piacere e dolore, ma questi appartengono alla organismo, non a se stessi, per i sentimenti non hanno alcun significato simbolico.

Mead ha trovato conveniente esprimere la duplice duale e riflessiva natura del sé attraverso i concetti dell ‘”io” e il “me”. “Il sé è essenzialmente un processo sociale in corso con queste due fasi distinguibili.” (Mead 1964, 233). In altre parole, l ‘”io” è la fase attiva e soggettiva del sé, e il “me” è la fase di oggettiva e passiva.

Socializzazione e interazione simbolica in George Herbert Mead

Il processo sociale che produce il sé è chiamato socializzazione. La conditio sine qua non per la socializzazione è il pensiero simbolico, o lingua. Il linguaggio è costituito da gesti significativi o simboli, ed è un fenomeno intrinsecamente sociale, dal momento che un gesto è significativo solo se evoca la stessa risposta in se stessi che è destinata a suscitare in un altro. Tale comunicazione significativa avviene attraverso i ruoli. Assumendo il ruolo dell’altro, Mead significava mettersi al posto di un altro individuo in modo tale che uno suscita la stessa reazione in entrambi. Solo l’interazione simbolica è veramente sociale, nel senso che richiede assunzione di ruolo. L’organizzazione “sociale” di formiche e le api, pur complessa e sofisticata, si basa sull’istinto non sulla presa dei ruoli.

George Herbert Mead teorizzò che gli esseri umani iniziano a conoscere il mondo sociale tramite il “gioco” e la “competizione”. Nello sviluppo dei bambini vi è innanzitutto il “gioco”. I bambini assumono i diversi ruoli che osservano nella società “adulta” e interpretandoli giocando essi cercano di acquisire una comprensione dei differenti ruoli sociali. Per esempio, il bambino interpreta prima il ruolo di poliziotto e quindi il ruolo di ladro durante il gioco di “guardie e ladri” e interpreta i ruoli di dottore e paziente quando fa il gioco del “Dottore”. Come risultato di tale gioco, i bambini imparano a diventare soggetto ed oggetto e iniziano a costruire il proprio sé. Tuttavia, si tratta di un sé limitato perché il bambino può solo assumere il ruolo di altri individui separati e distinti, ma manca ancora un senso generale e organizzato di se stesso.

Nella fase successiva, la fase del gioco di squadra, è necessario che una persona sviluppi un sé nel senso pieno del termine. Considerando che nel gioco i bambini assumono il ruolo di altri distinti, nel gioco di squadra il bambino deve assumere il ruolo di tutti gli altri coinvolti nel gioco. Inoltre, questi ruoli devono essere in una precisa reciproca relazione. Per illustrare la fase della competizione, Mead fornì il famoso esempio della partita di baseball:

” Ma in una competizione, in cui sono coinvolte un certo numero di persone, il bambino assumendo un ruolo deve essere pronto ad assumere il ruolo di tutti gli altri. Se gioca in una squadra di baseball, egli deve conoscere tutte le risposte di ciascuna posizione relativamente alla propria posizione. Egli deve sapere quello che tutti faranno per poter svolgere il proprio gioco. Egli deve essere cosciente di tutti questi ruoli. Certo non di tutti questi ruoli deve essere cosciente allo stesso tempo, ma in alcuni momenti egli deve essere pronto ad avere presenti a se stesso tre o quattro individui, quello che sta per lanciare la palla, quello che sta per prenderla e così via. Queste risposte devono essere, in qualche misura, presenti nel suo proprio essere. Nel gioco di squadra, quindi, c’è una serie di risposte di altri organizzata in modo che l’atteggiamento di uno innesca l’atteggiamento appropriato degli altri. ” (Mead, 1934/1962:151)

Nella fase del gioco di squadra, inizia l’organizzazione ed iniziano ad emergere le personalità. I bambini cominciano ad essere capaci di agire in gruppo e soprattutto a determinare che cosa faranno all’interno di uno specifico gruppo. Mead definisce questa condizione come il primo incontro del bambino con “l’altro generalizzato”, che rappresenta uno dei concetti principali per la comprensione della nascita del sé (sociale) negli esseri umani. “L’altro generalizzato” può essere inteso come la comprensione di una data attività e del posto occupato dagli attori in quella data attività dalla prospettiva di tutti gli altri esercitanti quell’attività. Attraverso la comprensione di “l’altro generalizzato” l’individuo capisce che tipo di comportamento è previsto, appropriato e così via, in differenti contesti sociali. Il meccanismo di prospettiva preso insieme agli atti sociali è lo scambio di posizioni sociali.

Una delle sue idee più importanti è stata quella di far emergere la mente e il sé dal processo di comunicazione tra gli organismi. Questo concetto diede vita alla teoria del comportamentismo sociale, discussa in Mind, Self and Society. Questo concetto di come la mente e il sé emergono dal processo sociale di comunicazione per mezzo di simboli è alla base dell’interazionismo simbolico nella sociologia. Intellettualmente radicato nella dialettica hegeliana e nella filosofia del processo, Mead, alla pari di Dewey, sviluppò una filosofia del processo ancor più materialista che si basava sull’azione umana e specificatamente sulla azione comunicativa. L’attività umana è, in un senso pragmatico, il criterio della verità e tramite l’attività umana si costituisce il significato. L’attività comune, compresa l’attività comunicativa, è il mezzo tramite il quale si costituisce il nostro senso del sé. L’essenza del comportamentismo sociale di Mead è che la mente non è una sostanza che si trova in un regno trascendente, né è semplicemente una serie di eventi che si svolgono all’interno della struttura fisiologica umana. Questo approccio era in netta opposizione alla tradizionale concezione della mente separata dal corpo.

L’emergere della mente è subordinato all’interazione tra l’organismo umano e il suo ambiente sociale; è attraverso la partecipazione all’atto sociale della comunicazione che i singoli realizzano il loro potenziale per un comportamento significativamente simbolico, cioè il pensiero. La mente, secondo i termini di Mead, è il centro individualizzato del processo di comunicazione. È il comportamento linguistico da parte dei singoli. Non vi è, quindi, mente o pensiero senza linguaggio e il linguaggio (il contenuto della mente) è solo uno sviluppo ed un prodotto dell’interazione sociale” (Mind, Self and Society 191- 192). Perciò, la mente non è riducibile alla neurofisiologia dell’individuo biologico, bensì è emergente nel dinamico e continuo processo sociale” che costituisce l’esperienza umana (Mind, Self and Society 7).

L’uomo prodotto della società in George Herbert Mead

Mead da sociologo non-positivista sostenne che l’individuo è un prodotto della società o, più precisamente, dell’interazione sociale. Il sé nasce quando l’individuo diventa un oggetto a se stesso. Mead sostenne che noi siamo prima oggetti rispetto ad altre persone e secondariamente diveniamo oggetti rispetto a noi stessi assumendo il punto di vista di altre persone. Il linguaggio ci permette di parlare di noi stessi nello stesso modo in cui parliamo di altre persone e perciò attraverso il linguaggio noi diveniamo altri rispetto a noi stessi. Nell’attività congiunta, che Mead definì ‘atti sociali’, gli esseri umani imparano a vedere se stessi dal punto di vista dei loro co-attori. Attraverso la realizzazione reciproca dei ruoli nasce l’individualità. Tuttavia, per Mead, a differenza di John Dewey e di J. J. Gibson, la chiave di questo procedimento non è solo l’azione umana bensì l’azione sociale.

Negli esseri umani la “fase manipolatoria dell’atto” è mediata socialmente, vale a dire, nell’agire verso degli oggetti gli umani contemporaneamente assumono le prospettive degli altri verso quel dato oggetto. Questo è ciò che Mead intende per “l’atto sociale” in contrapposizione al semplice “l’atto” (quest’ultimo è un concetto di Dewey). Anche gli animali non-umani manipolano gli oggetti, ma questa è una manipolazione non-sociale, gli animali non assumono la prospettiva di altri organismi verso l’oggetto. Gli esseri umani d’altro canto, assumono la prospettiva di altri attori verso gli oggetti e questo è ciò che consente la complessa società umana e il pur delicato coordinamento sociale.

Nell’atto sociale dello scambio economico, per esempio, l’acquirente e il venditore devono entrambi assumere le relative prospettive verso l’oggetto che viene scambiato. Il venditore deve tener conto del valore dell’oggetto per l’acquirente, mentre l’acquirente deve tener conto dell’opportunità di incasso per il venditore. Solo assumendo questa reciproca prospettiva si può dar luogo allo scambio economico (Mead su questo punto è stato influenzato dal pensiero di Adam Smith). Un punto conclusivo della teoria sociale di Mead è la mente vista come importazione individuale del processo sociale. Come discusso in precedenza, Mead presentò il sé e la mente in termini di un processo sociale. Come i gesti sono capiti dall’organismo individuale così pure questo capisce gli altri atteggiamenti collettivi, in forma di gesti, e di conseguenza reagisce agli altri atteggiamenti organizzati. Questo processo è caratterizzato da Mead come l'”Io” e il “Me.” Il “Me” è il sé sociale e l'”Io” è la risposta al “Me.” In altre parole, l'”Io” è la risposta di un individuo agli atteggiamenti degli altri, mentre il “me” è l’insieme organizzato degli atteggiamenti degli altri che un individuo assume.

George Herbert Mead ha sviluppato la distinzione tra l'”Io” e il “Me” proposta da William James. Il “me” è la conoscenza accumulata dell'”altro generalizzato”, cioè come uno pensa che il proprio gruppo lo percepisca, etc. L'”Io” rappresenta gli impulsi dell’individuo. L'”Io” è di per sé come soggetto; il “me” è di per sé come oggetto. L'”Io” è il conoscitore, il “me” è il conosciuto. La mente, o il flusso di pensiero, è l’auto-riflessivo movimento di interazione tra l'”Io” ed il “me”. Queste dinamiche vanno al di là dell’io in senso stretto e forma la base di una teoria dell’umana cognizione. Per Mead il processo del pensiero è il dialogo interiore tra l'”Io” ed il “me”. Mead radicò la “percezione del sé e il significato” profondamente e sociologicamente in “una comune pratica di soggetti” (Joas 1985: 166) rinvenuta in particolare negli incontri sociali. Inteso come una combinazione dell'”Io” e del ‘me’, il sé per Mead si rivela intrecciato notevolmente all’interno di una esistenza sociologica: Per Mead, l’esistenza nella comunità viene prima della coscienza individuale. In primo luogo si deve partecipare alle diverse attività sociali all’interno della società e solo successivamente si può utilizzare tale esperienza per assumere la prospettiva degli altri e quindi divenire autocoscienti.

George Herbert Mead e il pragmatismo

George Herbert Mead è stato, insieme ai suoi colleghi e compagni di studi di laurea William James, Charles Peirce, e John Dewey, uno dei fondatori del pragmatismo. Per il pragmatico, la conoscenza è giudicata da come risulta utile. L’azione è giudicata dalle sue conseguenze. Gli oggetti sono definiti a seconda dell’uso che hanno per noi. Le situazioni sono definite, e il significato degli oggetti è determinato da come gli esseri umani rispondono a loro, in un contesto sociale. Gli esseri umani interpretano il loro ambiente, e gli stimoli che si ripercuotono su di loro, prima di rispondere, e quelle interpretazioni sono parte dell’ambiente umano. Perché l’ambiente umano è un ambiente interpretato, è quindi fondamentalmente diverso da quello di tutti gli altri organismi.

George Herbert Mead analizzò la società, o quello che lui definì un mondo sociale dell’universo, rilevando che l’individuo è in grado di plasmare elementi nuovi grazie al potere dei simboli, attuato attraverso gesti e linguaggi. La funzione della socialità, sottolineò Mead, viene svolta dal pensiero e dall’opinione degli esseri umani, integrati nella collettività.

Interessante fu la distinzione fra “Me”, ovvero l’assorbimento degli atteggiamenti degli altri, e “Io”, ovvero la reazione del soggetto in risposta all’interazione con l’ambiente, oltre alla focalizzazione sul controllo sociale, effettuata tramite l’intervento limitante del “Me” sull'”Io”.

Mead indicò nel giusto equilibro fra la libertà di azione e di iniziativa dell’individuo, e l’integrazione delle singole unità nella collettività, la ricetta per un ottimale modello sociale. Dal suo approccio derivò la base epistemologica dell’Interazionismo Simbolico.

MATERIALE SU GEORG HERBERT MEAD TRATTO O TRADOTTO DA:

– http://plato.stanford.edu

– http://sobek.colorado.edu

– Wikipedia.It

– www.newworldencyclopedia.org

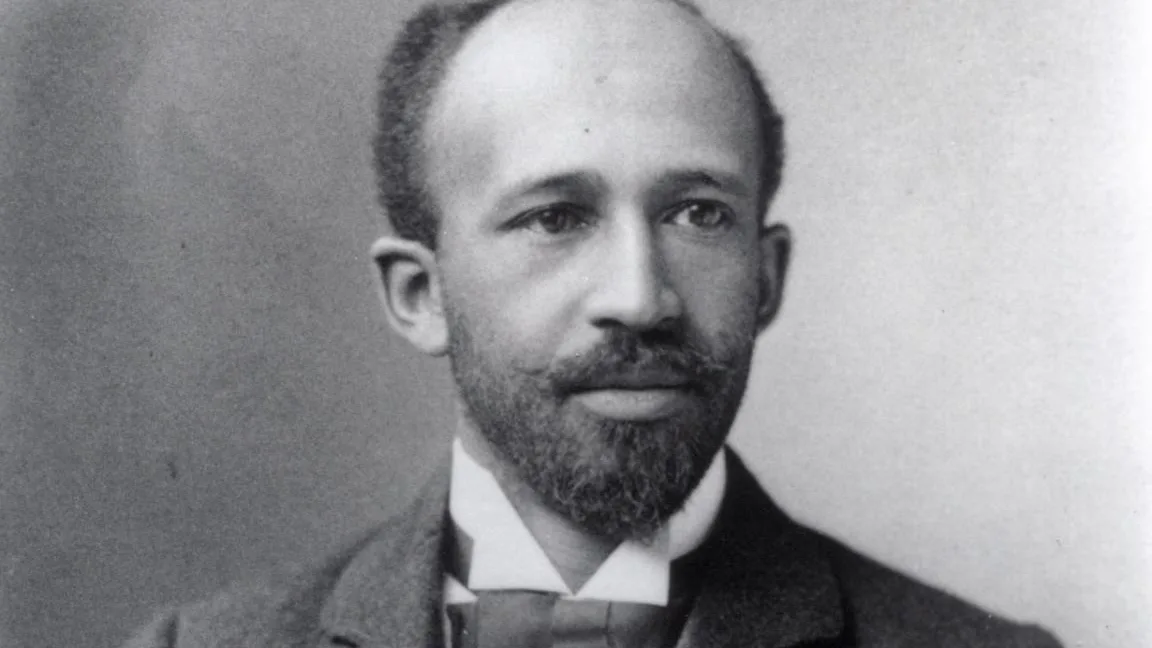

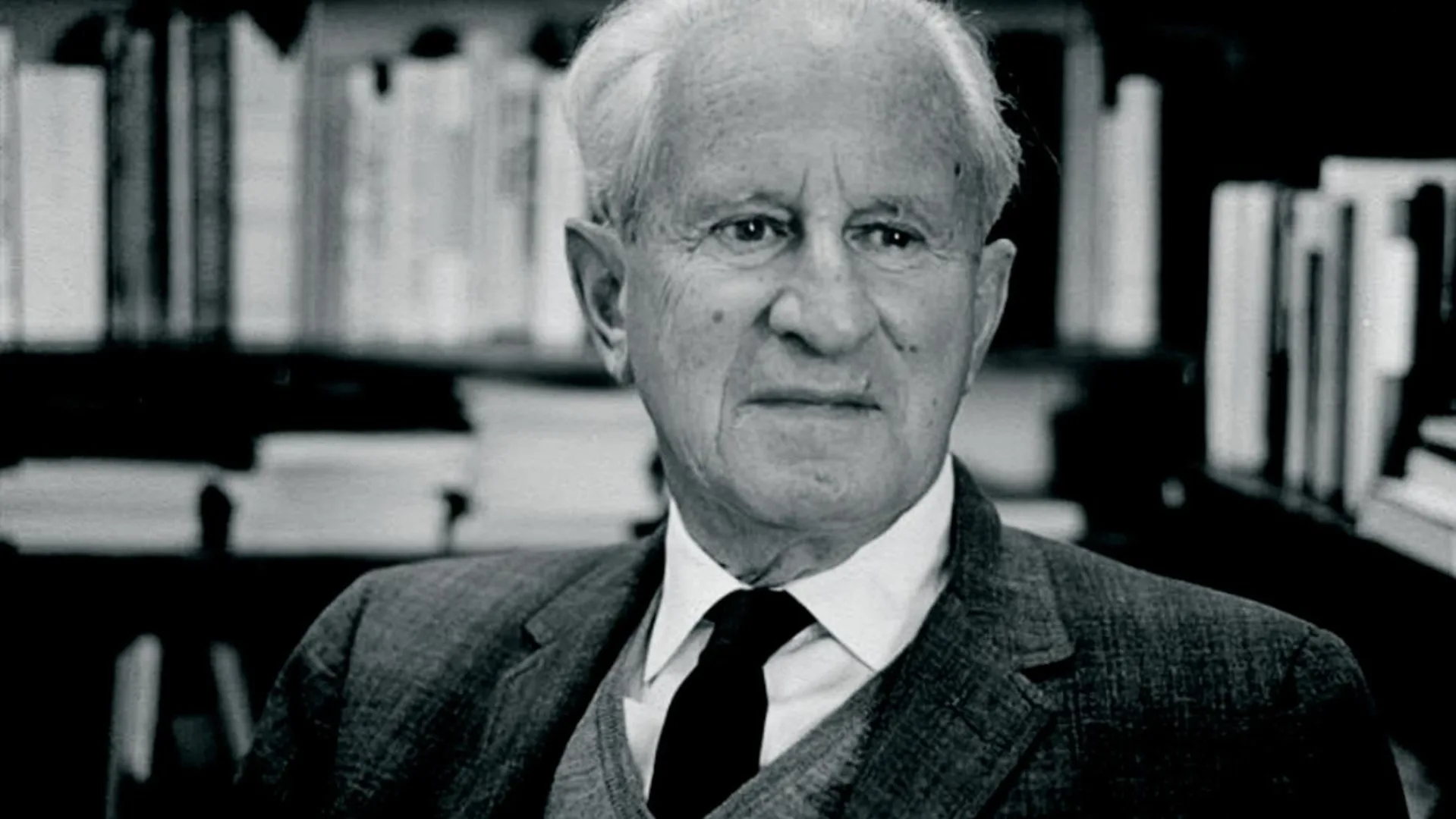

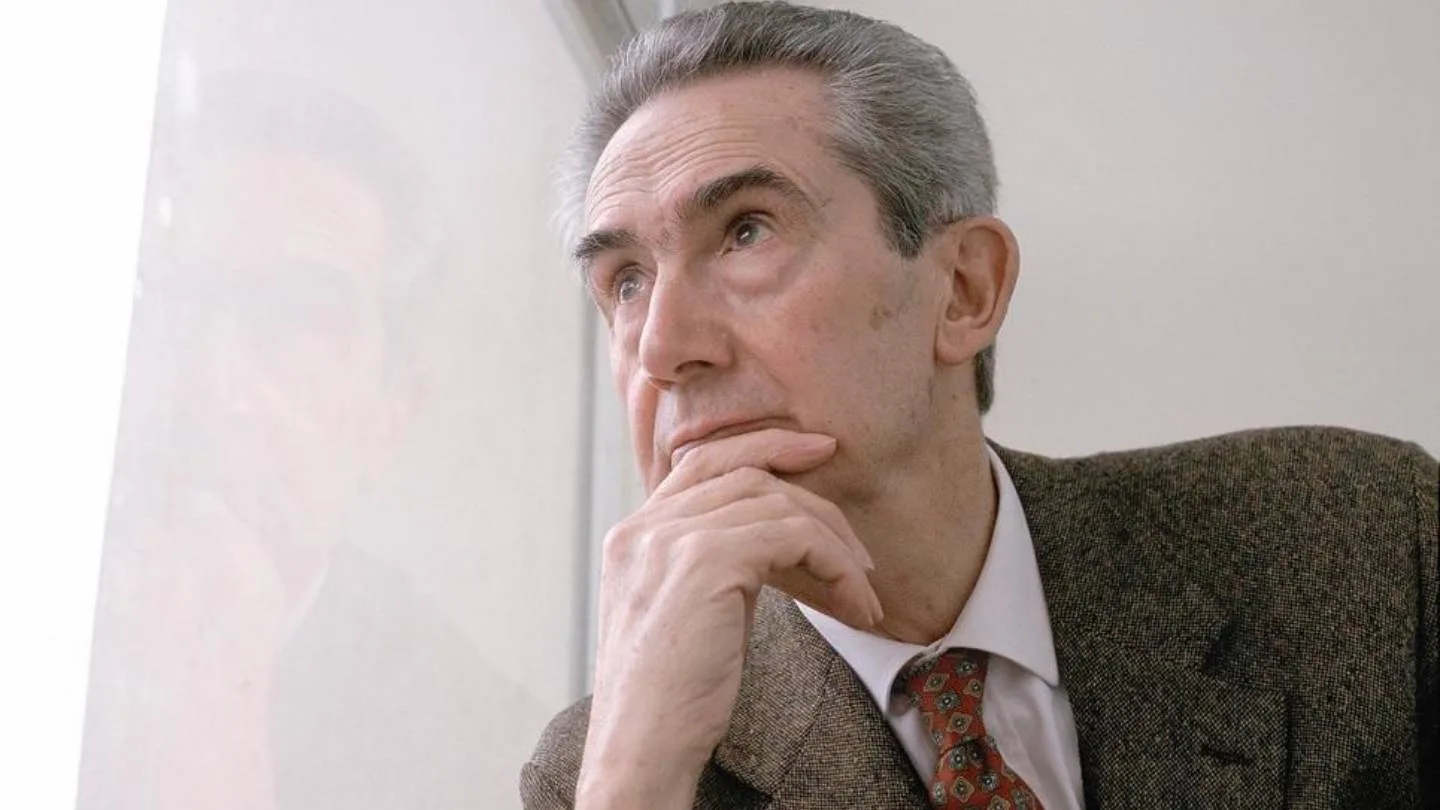

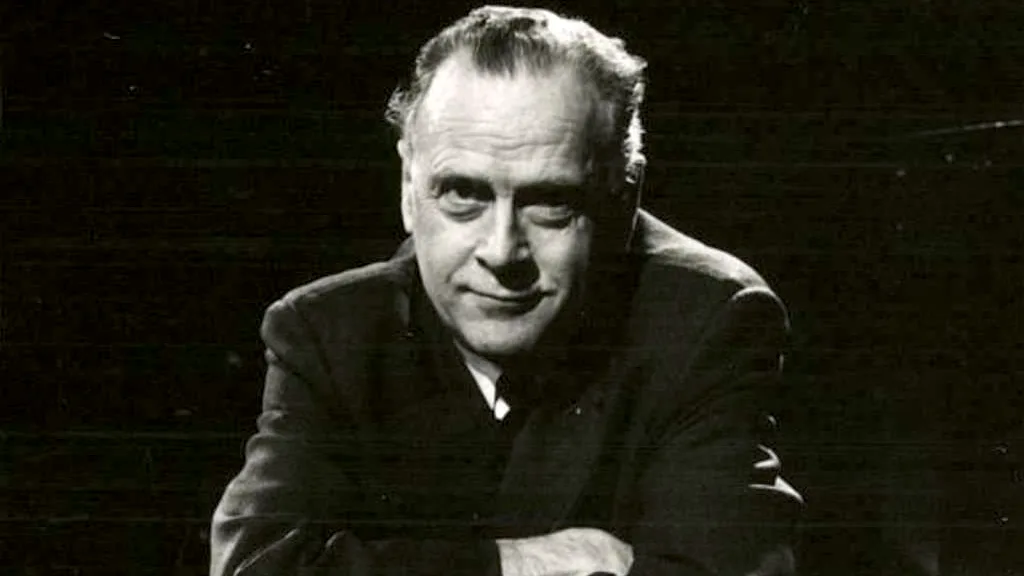

- Yuval Noah Harari – Storico e Filosofo israeliano - 23 Settembre 2025

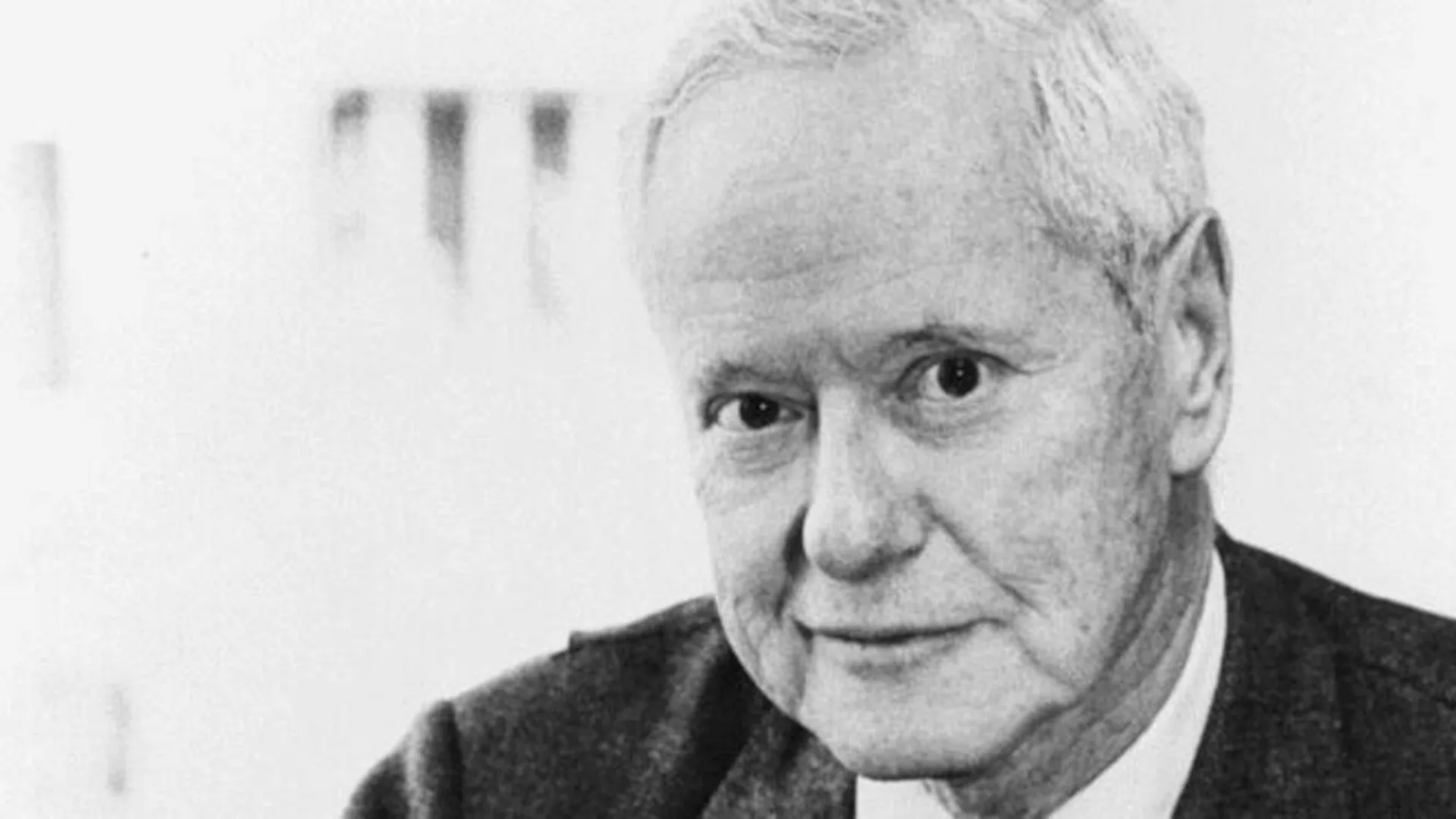

- Edward Said – Critico Palestinese-Americano - 21 Settembre 2025

- Senza il Cancro sarei Morto: la Onlus sui diritti dei malati - 15 Giugno 2025