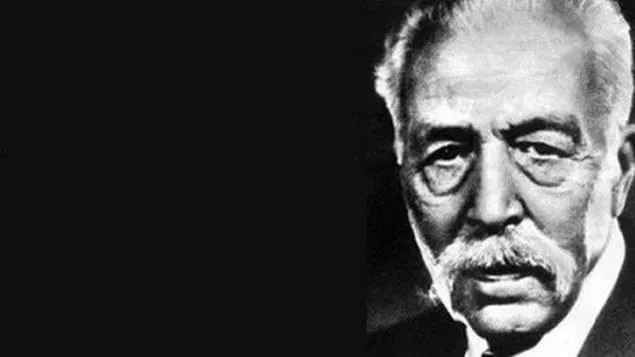

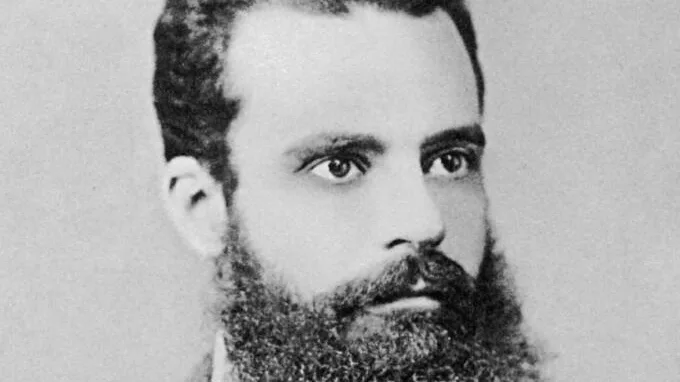

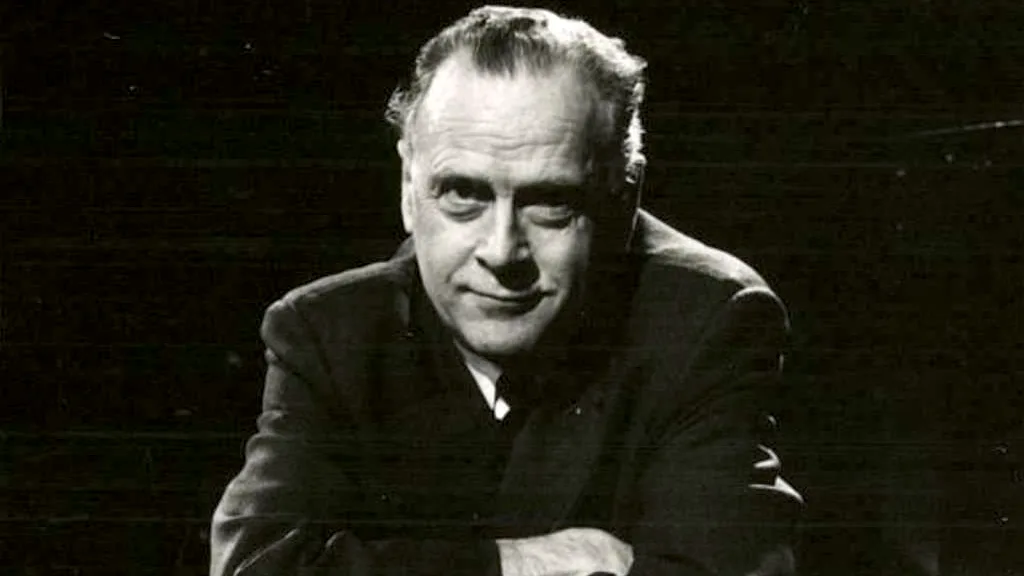

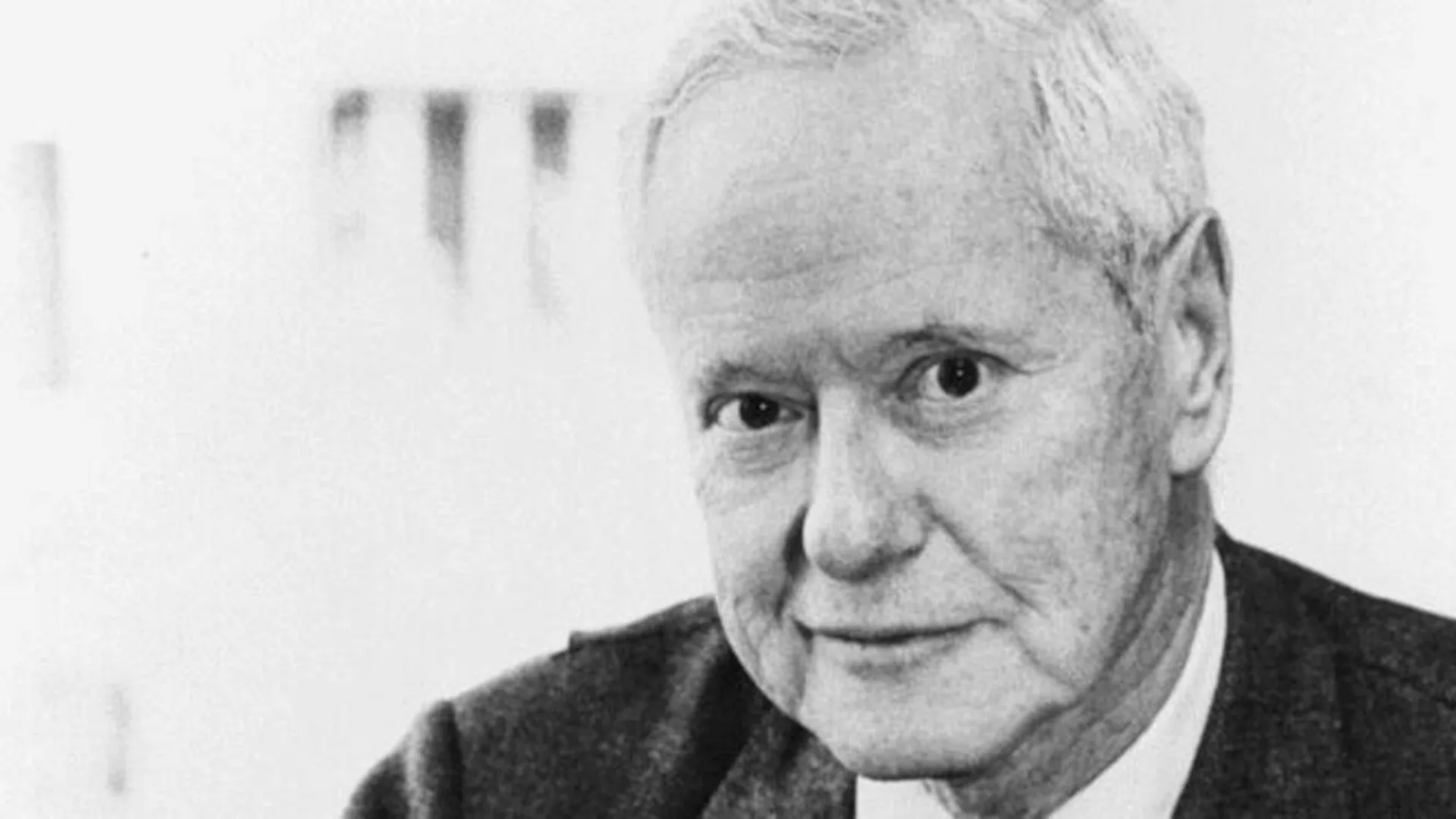

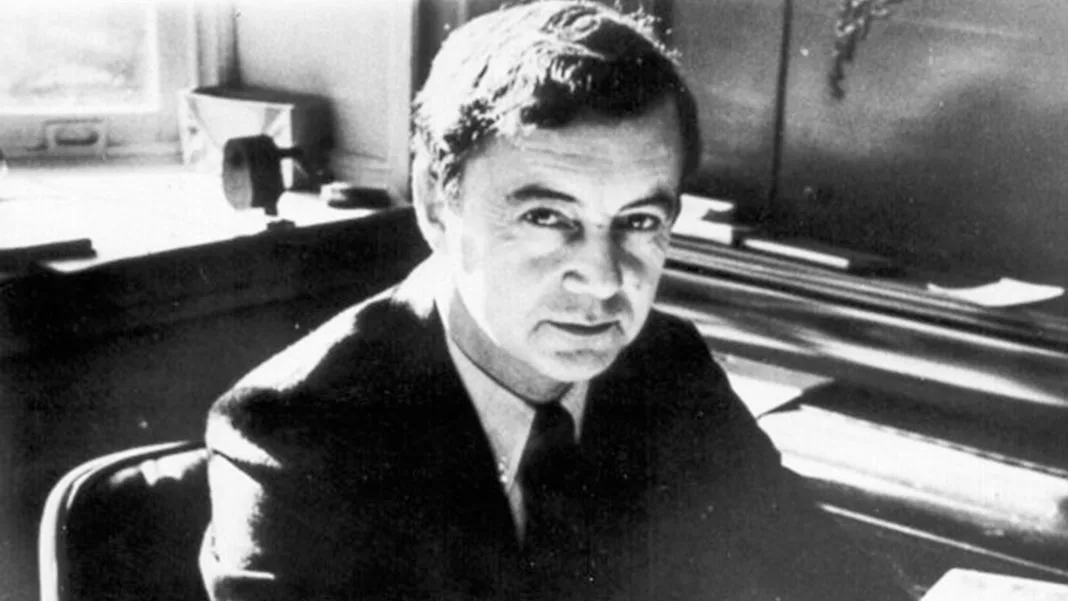

Sociologo. Thomas Luckmann, nato nel 1927 a Jesenice, in Slovenia, è cittadino americano, docente universitario alla Universität Konstanz in Germania, cattedra di sociologia. Tra gli ambienti accademici del suo ‘cursus studiorum’ abbiamo l’Università di Vienna ed Innsbruck, la New School for Social Research di New York, i corsi superiori delle Università di Linköping (Svezia), Ljubljana (Slovenia), New York, Francoforte, Harvard.

Dal 1994 professore emerito, è noto come studioso grazie ai libri La costruzione sociale della realtà (1966, scritto insieme a Peter L. Berger) e Strutture del Sistema-Mondo (1973 I volume, 1984 II volume; insieme a Alfred Schütz ). Le aree di ricerca di Luckmann includono la sociologia della conoscenza, la sociologia della religione, la sociologia della comunicazione e la filosofia della scienza.

TRA LE OPERE DI THOMAS LUCKMANN

– The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge (1966, with Peter L.Berger)

– The Invisible Religion. The Problem of Religion in Modern Society (1967); original title Das problem der Religion (1963)

– The Sociology of Language (1975)

– Structures of the Life-World (1982, with Alfred Schütz)

– Life-World and Social Realities (1983)

– Theory of Social Acting (1992)

TITOLI IN ITALIANO

– La costruzione sociale di realtà. Un trattato in sociologia della conoscenza (1966, con Peter L.Berger)

– La Religione Invisibile. Il problema della religione nella società moderna (1967)

– La sociologia del linguaggio (1975)

– Strutture del Sistema-Mondo (1982, con Alfred Schütz)

– Sistema-Mondo e realtà sociali (1983)

La costruzione sociale della realtà

Trattazione del pensiero di Thomas Luckmann

Thomas Luckmann, insieme a Berger, si occupa del problema della conoscenza della realtà, intendendo per realtà tutti i fenomeni che consideriamo indipendenti dalla volontà, prescindendo dalla questione relativa alla validità o meno di questa conoscenza. La sociologia della conoscenza si occupa del modo in cui una realtà viene costruita socialmente e considerata come realtà naturale, data per scontata.

La sociologia della conoscenza nasce con Max Weber, che ha anche creato l’espressione che la identifica; ha il suo predecessore in Dilthey, oggetto della sua riflessione la relatività delle conoscenze; ha ricevuto impulso da Scheler e Mannheim. Gli autori intendono occuparsi di tutto ciò che in un sistema sociale è conoscenza.

Il tema: la conoscenza nella società

La coscienza ha sempre un carattere intenzionale, si dirige verso oggetti, è sempre coscienza rispetto a qualcosa. Gli oggetti si presentano alla coscienza come appartenenti a diverse sfere di realtà. Tra queste sfere di realtà ve n’è una che ha un ruolo dominante: la vita quotidiana, che la coscienza percepisce come una realtà ordinata preesistente, presente in un qui ed ora intersoggettivo ed autoevidente. Le altre sfere di realtà sono circoscritte, inserite nella realtà della vita quotidiana, vissute inevitabilmente meno familiari.

L’entrata in questi mondi (come quello del sogno o del pensiero astratto) è una sorta di escursione degli individui oltre la realtà quotidiana. La realtà quotidiana è intersoggettiva, fondata soprattutto su interazioni faccia a faccia, nelle quali l’altro si presenta come più reale di me stesso (l’altro è immediatamente presente, mentre l’incontro con me stesso richiede riflessione). Gli incontri diretti sono guidati da schemi di tipizzazione, per cui io incontro l’altro in primo luogo come persona appartenente ad una categoria umana, comportandomi di conseguenza.

La realtà quotidiana è fatta di oggettivazioni del reale, tra le quali una importanza cruciale va riconosciuta alle significazioni, ossia ai sistemi di segni. Questi sistemi possono differenziarsi in base al grado di distacco possibile dalla situazione dell’incontro diretto. Una danza è più distaccabile di un’espressione di ira ed un manufatto è più distaccabile di una danza.

Il linguaggio è il più importante sistema di segni. Nasce dalla vita quotidiana e si riferisce soprattutto alla realtà stessa del mondo dei significati simbolici esperiti quotidianamente, ma ha anche la capacità di trascendere il qui ed ora e di rendere presenti realtà lontane. Esso opera dunque come collegamento tra sfere di realtà differenti. Il linguaggio può anche elaborare sistemi di rappresentazioni simboliche che non abbiano diretta rilevanza rispetto alla realtà della vita quotidiana: ciò avviene con la scienza, la religione, la filosofia, l’arte.

La conoscenza della vita quotidiana è legata agli oggetti, cui si attribuisce una relativa importanza. Ha dei confini ben precisi, oltre i quali v’è una zona oscura. La conoscenza è socialmente distribuita, e comporta dei sistemi di competenza molto complessi. Constatato il limite intrinseco nella conoscenza della vita quotidiana, io devo ricorrere ad un esperto; della conoscenza della vita quotidiana fanno anche parte, dunque, indicazioni sulla distribuzione sociale della conoscenza (sugli esperti cui devo rivolgermi per risolvere i problemi).

L’uomo è biologicamente aperto al mondo, sa rispondere con grande plasticità alle situazioni ambientali; tale apertura individuale, come potenzialità in nuce di condividere ed assimilare conoscenza, è trasformata in chiusura al mondo dall’ordine sociale, che organizza e stabilizza esperienza. L’ordine sociale ha dunque le sue basi nella condizione biologica dell’uomo.

Le istituzioni nascono dalle consuetudini con le quali ‘cristallizzano’ le azioni umane, precisamente quando i gruppi tipizzano azioni consuetudinarie. Perché si possa parlare di istituzione occorre inoltre che queste tipizzazioni abbiano uno sviluppo storico; inoltre che forniscano dei modelli di comportamento, fungendo da controllo gruppale sulle condotte individuali.

L’istituzionalizzazione è dunque incipiente in ogni durevole rapporto sociale. Una volta creato, un mondo istituzionale si presenta al singolo come realtà oggettiva del mondo; tuttavia il mondo istituzionale, oggettivato, non è mai indipendente dall’azione umana che lo ha prodotto. Il mondo istituzionale e l’uomo, il prodotto ed il produttore, interagiscono dialetticamente: la società è un prodotto umano, e l’uomo è un prodotto sociale.

Le istituzioni tendono all’integrazione, ma l’integrazione non è un imperativo funzionale, bensì una derivazione: gli individui tendono ad integrare le differenti azioni istituzionalizzate in un universo significativo, attraverso la riflessione. V’è una conoscenza che definisce la condotta istituzionale, che controlla i comportamenti e stigmatizza ogni deviazione dall’ordine come malattia, depravazione, ignoranza, follia.

Le esperienze trattenute dalla coscienza si sedimentano nella memoria, soprattutto attraverso la mediazione del linguaggio. I significati istituzionali tendono ad ipersemplificarsi nel processo di trasmissione culturale relativa. Per ravvivare la conoscenza della tradizione si può ricorrere a simboli, militari o religiosi, o ad azioni simboliche, come i rituali (rituali ed azioni simboliche spesso correlati direttamente al modo in cui si sviluppano, trasversalmente e dialetticamente, quelli religiosi, nota RDM).

Il compimento di azioni tipizzate comporta una sorta di scissione interiore: l’Io che ha compiuto l’azione non è l’Io intero, ma un Io sociale. Questo Io sociale è il ruolo, con il quale l’istituzione viene incorporata nell’esperienza individuale così resa complessa ed eterogenea. Ogni ruolo rappresenta l’ordine istituzionale, ma vi sono ruoli che lo rappresentano di più: sono ruoli che rappresentano l’integrazione di tutte le istituzioni in un mondo significativo. Tali sono ad esempio il giudice ed il monarca, propriamente colui che governa.

Il ruolo porta l’individuo ad acquisire un’area specifica di conoscenza socialmente oggettivata, e ciò implica una distribuzione sociale del conoscere come risultante dei processi prima considerati. L’ampiezza del settore di attività-istituzioni è proporzionale alla complessità della società ed alla divisione del lavoro. In una società semplice, tutte le azioni sociali sono istituzionalizzate, e la vita sociale comporta la partecipazione continua ad una liturgia sociale altamente formalizzata. La segmentazione dell’ordine istituzionale fa sorgere il problema di una integrazione delle differenti realtà istituzionali attraverso la creazione di significati integrativi, con metodi che possono variare storicamente.

È possibile inoltre che si creino sub-universi di significato, segregati e sorretti da una collettività ristretta. Le conoscenze di questi sub-universi hanno la possibilità di influire sulle collettività stesse che le hanno prodotte.

I sub-universi diventano sempre meno accessibili a coloro che ne sono esterni, come ad esempio i settori esoterici. L’ordine istituzionale, creato dall’uomo, viene vissuto come un fatto naturale (o prodotto da forze soprannaturali). È questa la reificazione, di cui aveva parlato Karl Marx nelle opere giovanili. L’uomo viene visto come un prodotto del mondo, più che come produttore.

La socializzazione in Thomas Luckmann

L’individuo nasce predisposto alla socialità, ma diventa membro sociale effettivo solo grazie ad un lungo processo di interiorizzazione delle oggettivazioni di un sistema sociale. Il momento fondamentale di questo processo è la socializzazione primaria, che avviene in famiglia. Il bambino interiorizza identificandosi con le persone per lui importanti, assumendone i ruoli ed i comportamenti. L’Io, così, è un’entità riflessa, come aveva già affermato George Herbert Mead. La progressione della socializzazione primaria comporta l’astrazione dai comportamenti particolari, per giungere a generalizzazioni sui comportamenti altrui. Quando questa astrazione è compiuta, tra realtà soggettiva e realtà oggettiva v’è un rapporto simmetrico.

La socializzazione secondaria porta ad interiorizzare i sottomondi istituzionali, e presuppone l’interiorizzazione del mondo nella socializzazione primaria. Mentre la socializzazione primaria ha bisogno di una forte identificazione, quella secondaria può farne a meno: occorre identificarsi con i genitori, non con gli insegnanti.

Nella socializzazione primaria si distanziano l’Io totale e l’Io legato ad un particolare ruolo; è possibile cioè considerare una parte di sé come legata solo ad un determinato ruolo e ad una situazione specifica. Nelle società semplici, la socializzazione secondaria può essere compiuta dallo stesso agente della socializzazione primaria; in quelle articolate, vi sono degli agenti specifici definibili come agenti della socializzazione secondaria.

Le realtà interiorizzate nella socializzazione secondaria sono più vulnerabili perché più superficialmente radicate nella coscienza. La realtà della vita quotidiana è riaffermata costantemente attraverso l’interazione, in particolar modo con le persone significative. La conversazione è lo strumento che preserva la realtà, indebolendo od eliminandone alcuni aspetti, che non vengono più nominati. Si può conservare una realtà soggettiva solo all’interno di un universo sociale plausibile, in un contesto comunicativo che confermi la nostra percezione (ad esempio una comunità religiosa cattolica per un cristiano cattolico).

Un individuo può anche mutare radicalmente la realtà soggettiva, con un processo di ristrutturazione. In questo caso (ad esempio nelle conversioni religiose) interviene una risocializzazione, simile alla socializzazione primaria, sostenuta da un’efficace struttura di plausibilità e mediata da persone significative. L’individuo si inserisce in una nuova struttura comunicativa, e reinterpreta la precedente alla luce della nuova situazione, concependo la ristrutturazione come una frattura biografica.

L’identità è prodotta dall’azione reciproca di organismo, coscienza individuale e struttura sociale, ed a sua volta di ripercuote sulla struttura sociale, conservandola o modificandola. È un errore pertanto ricondurre l’individualità alla struttura sociale, ma è sbagliato anche enfatizzate l’unicità dell’individuo. Tra individualità e struttura sociale esiste una dialettica.

Il consumismo come parametro sociologico, l’intervento di Thomas Luckmann

La sociologia della religione è una disciplina delle scienze sociali che ha fornito contributi decisivi nello studio dei processi culturali e psicologico-sociali contemporanei. Uno dei più importanti saggi teorici sociologici del settore considerato è comparso nella seconda metà del secolo XX, allorché furono pubblici i temi trattati da La religione invisibile, opera scritta da Luckmann; egli fornisce una visione della religione come della più compiuta concezione del mondo possibile; la religione è definita come trascendenza radicale dalla naturalità biologica dell’uomo, il cui ambito di manifestazione evidente è la vita quotidiana, l’immanente o dispiegarsi dei rituali più vicini alla sopravvivenza e alla dimensione microsociologica.

Al di là del giudizio dogmatico e teorico, cioé sulle verità essenziali storiche, soprannaturali, escatologiche che propone, ogni religione trascende, come ‘cultura’ religiosa, le routine della vita quotidiana, in quanto si costituisce come una possibile risposta, trascendente, al problema del significato ultimo dell’esistenza, il quale si impone specialmente in occasione di eventi straordinari della vita, che interrompono routines, cicli sociali, lavorativi, istituzionali.

Così facendo, la religione conferisce un ‘significato’ elevato alle sfere esistenziali individuali, sottraendo, in tal modo, alla casualità abitudinaria privata, al mero meccanicismo produttivo delle società opulente, alla ripetitività avalutativa dei metodi burocratici, istituzionali, tecnici, alla libertà di scelta apparente, tipica degli stereotipi del consumo post-industriale obbligato, quelle libere determinazioni degli individui, sia individuali che sociali, che l’impegnano con precise scelte esistenziali e di condotta.

Nella società occidentale contemporanea la religione e le altre concezioni universali della realtà hanno perduto la capacità di conferire significati importanti alla vita quotidiana, oltre i meccanismi produttivi e le legislazioni di regolazione che degli stessi meccanismi e delle loro tipiche disfunzioni sono corollario. Le società contemporanee possono esser prive della capacità e della disponibilità a trascendere i limiti della quotidianità, private di valori che superino la dimensione strutturale di rapporti di organizzazione socioeconomica e del tempo libero; ambito che per Luckmann coincide con la sfera privata e costituisce la sede di manifestazione dell’uomo consumatore.

Attualmente, infatti, poiché le istituzioni pubbliche non contribuiscono alla formazione della consapevolezza e della personalità individuali “l’identità personale è fenomeno maggiormente privato”, secondo Luckmann; alla sfera privata è connaturata una specie appariscente di libertà: “la libertà nella sfera privata costituisce la base” per un senso alquanto illusorio di autonomia. Questo senso “è strettamente connesso a una diffusa mentalità da consumatore […]; sono le preferenze soggettive dell’individuo a determinarne la condotta”. Dalla suddetta chiusura dell’uomo consumatore nell’orizzonte privato quotidiano discende che ogni aspetto dell’esperienza viene ricondotto a tale orizzonte, e, pertanto, che il criterio di arbitrarietà, selezione delle alternative tra diversi azioni e diversi valori, guida il consumatore ed assurge a principio interpretativo dell’intera realtà.

Come rileva Luckmann “la mentalità da consumatore non è limitata ai soli prodotti economici, ma caratterizza il rapporto dell’individuo con l’intera cultura la quale, esattamente come i vari mercati del consumatore, si configura come un eterogeneo assortimento di possibilità accessibili”.

In particolare questo atteggiamento da consumatore si riscontra nel rapporto con la stessa religione. La tesi luckmanniana risulta ampiamente verificata dalle ricerche empiriche dell’atteggiamento religioso, attestanti una diffusa percezione della religione come un ‘assortimento di dogmi’, tra i quali l’individuo compie una selezione guidata dalle sue preferenze; e risulta altresì convalidata dall’eclisse della concezione positiva, peculiarmente moderna, della libertà come autodeterminazione responsabile e dalla sua sostituzione con una concezione della libertà come “libertà negativa di arbitrio”, cioè come assenza di obblighi.

Luckmann individua tre ulteriori contenuti tipici dell’interpretazione della realtà della persona legata alla concezione privata-quotidiana, anch’essi verificati dalla ricerca empirica: le famiglie intesa non già come istituzione che socializza a modelli valoriali bensì come semplice ambiente affettivo e comunicativo; la centralità del sesso, che assurge a “fonte di significanza ultima per l’individuo che si è ripiegato nella sfera privata”; l’elusione, semplicemente, del tema della morte.

TESTI SU THOMAS LUCKMANN DA:

– LiceoCanossaBrescia.it

Istituto Canossa – Scuole Superiori Brescia

– Wikipedia.org

– Encyclopedia.it

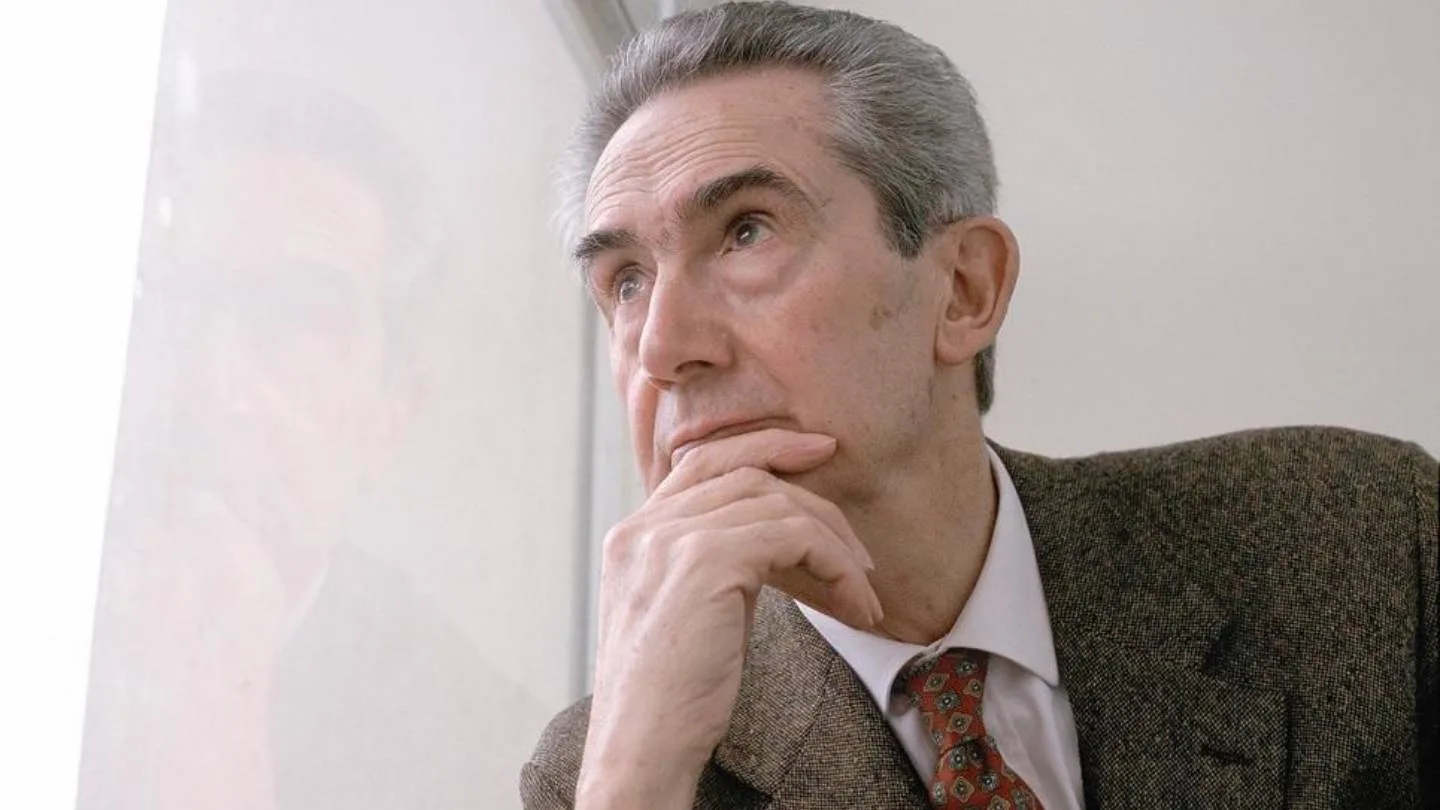

- Yuval Noah Harari – Storico e Filosofo israeliano - 23 Settembre 2025

- Edward Said – Critico Palestinese-Americano - 21 Settembre 2025

- Senza il Cancro sarei Morto: la Onlus sui diritti dei malati - 15 Giugno 2025