del Prof. Guglielmo Rinzivillo

Il tema del positivismo sociologico di Émile Durkheim stimola un certo interesse nella rilettura storico sociologica di eventi che hanno a che fare con il periodo fondativo1 e formativo della sociologia scientifica e che implicano, quindi, un ritorno alle origini della disciplina, così e come indicato dai testi di storia del pensiero dedicati al primo periodo di affermazione delle scienze sociali in Europa.

Come si è voluto mostrare in un opera di recente pubblicazione,2 molte risultanze del positivismo sociologico, conducono sempre ad una visione retroattiva della storia della sociologia scientifica, così e come mostrato dalla cosiddetta storia del pensiero sociologico. In un certo senso questa visione, che potremo indicare con il nome consueto di “protostoria”, agisce però in senso ampiamente retrogrado sulla storia scientifica lasciando il quadro teorico e concettuale di riferimento come dominato da momenti ritardanti che agiscono sempre sulla costruzione di una narrazione sistematica e moderna degli stessi momenti fondativi della scienza sociologica. Il compito di certe nuove tesi sarà allora quello di indicare in via preliminare il rapporto tra la concezione della sociologia positivistica in Émile Durkheim e lo sviluppo di temi che hanno a che fare con l’attitudine della disciplina a mostrare la sua fisionomia di scienza moderna anche fuori dalla Francia. Il livello di comprensione dei problemi affrontati implica anche lo studio dei possibili limiti della concezione durkheimiana, soprattutto in relazione con la critica dei moderni e dei contemporanei. Prenderemo spunto da tutta una serie di quesiti per cui, di fatto, il positivismo ha saputo mettere in campo, soprattutto la definizione di se stesso e, in riferimento a tempi più moderni, almeno rispetto a quelli vissuti direttamente da Durkheim. Questa fisionomia del positivismo sociologico è quella che indica inizialmente la realizzazione di un progetto che vede al centro la scienza della società, essendo la socialità la scoperta fondamentale del nuovo secolo e, avendo la sociologia, la primogenitura rispetto alle altre scienze, così e come indicato dal vecchio filosofo sociale Auguste Comte. In questo quadro, il positivismo si porrebbe al di là di ogni ‘fattualismo’, come affermato da autori che riscoprono anche la sua funzionalità in rapporto alla stessa società moderna e rispetto alla storia.3

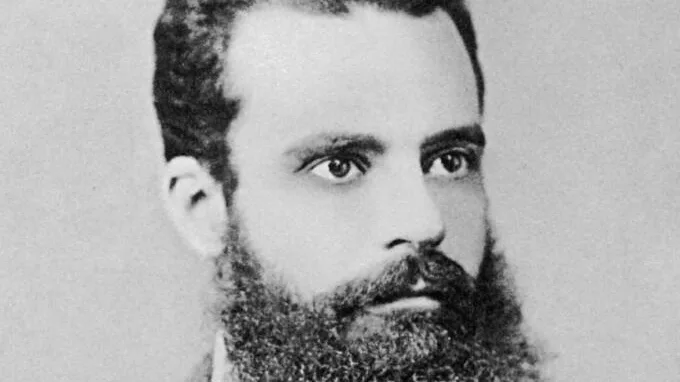

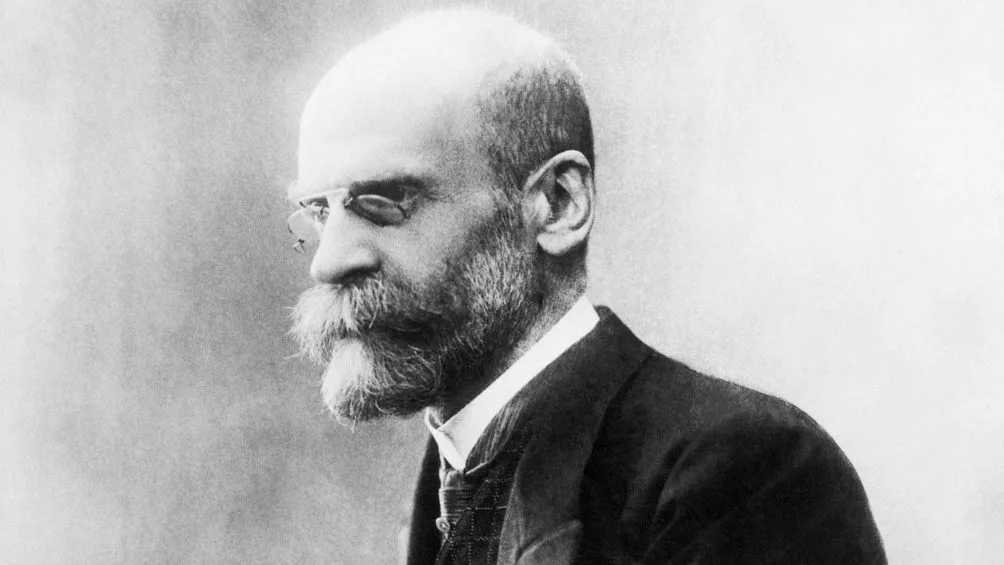

D’altra parte, non si può intraprendere un percorso di studi sull’autore in questione, che è un pilastro della sociologia moderna, senza fare un breve riepilogo del contesto storico ed intellettuale in cui egli visse. Infatti è molto stretto il rapporto tra la sua sociologia ed i problemi della Francia del suo tempo. Certamente Durkheim fu un convinto positivista, ma di un positivismo legato più alla concretezza della ricerca empirica che a schemi teorici di riferimento generalista. Cittadino francese di origine alsaziana ed ebraica, egli si identifica a fondo con la Terza Repubblica, che si forma dopo la guerra con la Prussia, con i disordini interni, le lotte di classe che sfociano nell’episodio della Comune di Parigi. Durkheim condivide le méte del nuovo Stato repubblicano democratico, laico ed anticlericale, avente lo scopo di ristabilire un ordine sociale basato sui principi dell’economia borghese. La sconfitta bellica di Sedan (1870) determinò l’ascesa delle forze che invocavano una modernizzazione fondata su basi scientifiche e su principi laico repubblicani: la Francia avrebbe potuto così rafforzarsi e trovare l’unità necessaria per competere con la Germania. I liberal- repubblicani saliti al potere durante la III Repubblica erano per la maggior parte ex allievi dell’École Normale Supérieure ed incoraggiarono Durkheim nella sua impresa di fondazione e costituzione della sociologia accademica in Francia. Uno di questi, Louis Liard, funzionario del Ministero della Pubblica Istruzione, consigliò a Durkheim di fare un viaggio in Germania nell’anno 1885-1886 con il compito di riferire sullo sviluppo delle scienze sociali e di portare consigli utili alla riforma ed al miglioramento del sistema educativo francese.

Come è noto, uno dei problemi centrali della sociologia durkheimiana è quello dell’ordine, ripreso da autori più moderni come Talcott Parsons e altri che ne hanno calibrato il responso in termini di integrazione sociale. A questo proposito va ricordato il fatto che il suo orientamento si ricollega in origine alla tradizione del positivismo comtiano, che a sua volta aveva posto a fondamento il compito di ristabilire l’ordine messo in crisi dalla grande Rivoluzione Francese del 1789. Durkheim si pone dunque lo stesso compito in relazione ai problemi internazionali e ai disordini interni, ai conflitti di classe nella Francia della fine del XIX secolo. Il suo positivismo sociologico va inteso innanzitutto in questa direzione e sembra lecito individuare in un contesto di sviluppi successivi la collocazione dell’opera di Durkheim, con i suoi risvolti critici e con le implicazioni che rimandano sempre ad una situazione storico-concreta nella quale possono essere collocate le idee e i termini di confronto.

Il positivismo è un movimento filosofico e culturale, nato in Francia nella prima metà dell’800 e ispirato ad alcune linee guida fondamentali riferite in genere all’esaltazione del progresso scientifico. Questa corrente di pensiero, trainata dalle rivoluzioni industriali e dalla letteratura ad esso collegata4, si diffonde nella seconda metà del secolo a livello europeo e mondiale influenzando anche la nascita di movimenti letterari come il ‘verismo’ in Italia e il ‘naturalismo’ in Francia. Il positivismo non si configura dunque come un pensiero filosofico organizzato in un sistema definito come quello che aveva caratterizzato la filosofia idealistica, ma piuttosto come un movimento, per certi aspetti simile all’Illuminismo, di cui condivide la fiducia nella scienza e nel progresso scientifico-tecnologico, e per altri versi, affine alla concezione romantica della storia che vede nella progressiva affermazione della ragione la base del progresso o evoluzione sociale.

Il termine ‘positivismo’ deriva etimologicamente dal latino positum, participio passato neutro del verbo ponere tradotto come ciò che è posto, fondato, che ha le sue basi nella realtà dei fatti concreti. Vorrà dire ciò che è reale, concreto e sperimentale contrapponendosi a ciò che è astratto; ciò che è utile, efficace, produttivo in opposizione a ciò che è inutile. In sostanza, nel positivismo possiamo distinguere due fasi: 1) nella prima metà del XIX secolo, questa corrente si presenta come il progetto di superamento della crisi politica e culturale seguita all’Illuminismo e alla Rivoluzione Francese, tramite un programma politico anti-liberale5. E’ proprio in questi anni che nasce il termine positivismo per opera di Henri de Saint-Simon, che lo usò per la prima volta nell’opera Catechismo degli industriali (1823-1824 ) e che venne diffuso dal suo segretario Auguste Comte quando nel 1830 pubblicò il primo volume del Corso di filosofia positiva; 2) nella seconda metà dell’Ottocento il positivismo rappresenta, invece, l’elaborazione ideologica di una borghesia industriale e progressista per cui, in particolare in Inghilterra, ma anche nel resto d’Europa, trova corrispondenze con l’affermazione del pensiero economico del liberismo.6

E’ proprio in questa fase che il positivismo, messa da parte la filosofia idealistica considerata come inutile astrazione metafisica, si caratterizza per la fiducia nel progresso scientifico e per il tentativo di applicare il metodo scientifico a tutte le sfere della conoscenza e della vita umana. Questa caratterizzazione sarà frequente nel pensiero scientifico di Durkheim, così e come essa potrà essere presente in molti autori e scrittori sociali del periodo. In realtà, il positivismo diviene la cultura predominante della classe borghese. Secondo il filosofo della scienza Ludovico Geymonat, non vi è dubbio che il positivismo della seconda metà del XIX secolo ha rappresentato anche e in modo rilevante gli ideali borghesi quali l’ottimismo nei confronti della moderna società industriale7 e il riformismo politico, in opposizione al conservatorismo e allo stesso tempo al rivoluzionarismo marxista fortemente critico nei confronti del moderno sistema industriale che non teneva conto dei costi umani collegati allo sviluppo economico. Non a caso il positivismo si diffonde nei paesi più progrediti industrialmente mentre è limitatamente presente in quelli meno sviluppati come l’Italia8.

Va detto anche che il positivismo si sviluppa in un periodo in cui l’Europa, dopo la guerra di Crimea e quella franco-prussiana, sta attraversando una fase di pace che favorisce la borghesia nell’espansione coloniale in Africa e Asia e che tiene conto della contemporanea evoluzione del capitalismo industriale, il quale tende a trasformarsi in un fenomeno economico internazionale. C’è un profondo cambiamento anche nei modi di vita delle città, dove si verificano, in pochi anni, mutamenti della vita urbana più incisivi di quelli avvenuti nei secoli precedenti, causa le innovazioni tecnologiche, come ad esempio, l’uso della macchina a vapore, dell’elettricità, delle ferrovie etc. Le città industriali vivono in larga misura quelle modificazioni del tenore di vita e del modo di vivere, che esaltano i progressi compiuti dalla applicazione di pratiche scientifiche al mondo della produzione, del consumo e alla circolazione delle merci. In tal senso, il positivismo precede di qualche decennio le esposizioni universali dell’Ottocento che sono state, nel loro complesso, vere e proprie celebrazioni della civiltà industriale, che, oltre a proporre a un pubblico di massa le ultime novità da tutto il mondo nei più svariati settori della produzione di merci, offrivano molto spesso anche nel campo delle ‘forme’ delle loro strutture, costruite per ospitare le mostre, i modelli architettonici più avanzati del tempo. Anche l’arte si pone al servizio dell’industria, emulando l’esaltazione di strutture e pratiche che hanno inizio nel 1798 quando sul Campo di Marte ebbe luogo la prima Esposizione Pubblica dei prodotti dell’industria francese. Un fatto di preminente rilevanza economica, ma anche il segno di una nuova ideologia, di una nuova linea culturale che trovava il suo precedente più diretto in quella gradiosa opera collettiva che fu l’Encyclopédie di Diderot e D’Alambert, edita per la prima volta nel 1751. Di fatto il sogno degli enciclopedisti di una industria progressiva e benefica illuminata dalla razionalità tecnica e che, proprio per questo, doveva presentarsi nel modo più chiaro e comprensibile, ha anche determinato, in una certa misura, l’assimilazione di contenuti nell’idea positivistica di istituire il progresso.

Per questo, il positivismo ebbe una dimensione internazionale, avvalorata anche dalla diffusione in Europa della biologia darwiniana, che raggiunse l’America settentrionale, e che fu accompagnata dai progressi di scienze come la sociologia, la psicologia e l’antropologia, le quali diedero avvio in Occidente a nuovi settori di studio dell’uomo diventando anche un fenomeno di costume per la borghesia colta. Peraltro, il positivismo si innestò su tradizioni culturali e filosofiche nazionali profondamente differenti. In Francia, esso riprese la tradizione razionalistica che va da Cartesio all’Illuminismo e assunse l’aspetto di una filosofia sociale (Saint-Simon, Fourier, Proudhon, Comte, Émile Littré ); in Inghilterra esso si inserisce nel filone empirista e utilitarista con Malthus, Ricardo, Bentham, James Mill, Stuart Mill; in Italia il positivismo ebbe uno sviluppo minore e i campi in cui si applicò, come nella scuola e nell’analisi della criminalità (Cesare Lombroso ), mostrano come ancora fossero incisivi i problemi di integrazione nazionale e sociale che l’Italia dovette affrontare dopo l’unificazione. Tra i filosofi seguaci del positivismo in Italia ci furono Carlo Cattaneo e Roberto Ardigò;9 in Germania il positivismo assunse, infine, un carattere fortemente materialistico e specialistico come reazione alle tendenze idealistiche e totalizzanti della filosofia accademica.

Nicola Abbagnano ha definito il positivismo come “Romanticismo della scienza” poiché, come i romantici nel loro desiderio del conseguimento dell’infinito, davano alla poesia e alla filosofia valori assoluti, così i positivisti vedono la stessa assolutezza nella scienza. Essi hanno un concetto della storia non diverso dall’idealismo romantico: la storia è un progresso necessario e continuo in cui si vive attuando o manifestando l’umanità nel suo sviluppo progressivo.10 Come osserva sempre il filosofo Abbagnano: “Nonostante questa profonda incidenza culturale, il Positivismo… ha finito per sembrare un nuovo dogmatismo, avente la pretesa di racchiudere l’uomo negli schemi riduttivi della scienza. Anzi, il Positivismo… è apparso come una nuova metafisica della scienza… Tutto ciò spiega la massiccia “reazione antipositivistica “che ha caratterizzato la filosofia degli ultimi decenni dell’Ottocento e degli inizi del Novecento”. A questa reazione ha contribuito lo sviluppo stesso delle scienze avvenuto proprio in contrasto con “il quadro gnoseologico ed epistemologico del Positivismo”11. Nascono così filosofie che hanno in comune una forte opposizione al positivismo rivendicando, soprattutto in Francia con Émile Boutroux, Maurice Blondel, Henri Bergson, il carattere spiritualista del pensiero indirizzato a “… riconoscere il primato della coscienza nell’interpretazione della realtà e a concepire la filosofia come auscultazione interiore e ripiegamento dell’anima su se stessa …”12; e in altre correnti di pensiero come il neoidealismo di Samuel Alexander, Benedetto Croce, Giovanni Gentile che vogliono riaffermare la storia “come sfera della libertà e dello spirito, e quindi di ogni valore morale, rispetto a quello della scienza sperimentale, come sfera della necessità e della natura, irresponsabile e perciò scevra di valori”.

Il positivismo influì fortemente nella cultura Ottocentesca sino a divenire una “moda culturale” tanto che si può parlare di una “civiltà positivistica” che ha improntato di sé correnti culturali nonché la nuova pedagogia incentrata su una scuola laica e su una didattica scientifica. In riferimento alla formazione del pensiero sociologico di Durkheim, possiamo individuare il padre del positivismo in Auguste Comte (1798 – 1857), che fu discepolo di Henri Saint-Simon, e che è generalmente considerato l’iniziatore di questa corrente filosofica. Stabilire una differenziazione tra il positivismo di Comte e quello di Durkheim può divenire centrale per questo lavoro, soprattutto nella constatazione del fatto per cui è il positivismo sociologico che differenzia la posizione iniziale dell’uno e che stabilisce quella finale dell’altro. In realtà, il positivismo di Durkheim è molto più vicino alla ricerca sociale empirica, più di quanto non fosse l’importazione generalista di filosofia sociale di Auguste Comte. Quest’ultimo coniò il termine “fisica sociale” per indicare un nuovo campo di studi. Questa definizione era però utilizzata anche da alcuni altri intellettuali suoi rivali e così, per differenziare la propria disciplina, inventò la sociologia. Comte considerava questo campo disciplinare come un possibile terreno di produzione di conoscenza sociale basata su prove scientifiche. Volendo sbarazzarsi della metafisica, egli esalta quasi religiosamente la conoscenza scientifica che mira a osservare per conoscere senza apriorismi. Il libro che secondo la maggior parte degli storici segna l’inizio del periodo positivista è il Corso di Filosofia Positiva, monumentale opera che raccoglie i suoi cicli di lezioni. Negli ultimi anni Auguste Comte fondò una sorta di religione atea e scientifica, la Chiesa Positivista. Il motto del positivismo ideato da questi nel 1852 fu “L’amore per il principio, l’ordine per fondamento, il progresso per fine”.

Questo sviluppo di idee si mostra all’interno di una caratterizzazione storica di eventi che attanagliano la Francia del secolo XIX. Di fatto, la formazione del pensiero comtiano risente di avvenimenti che presiedono la strutturazione di un sapere moderno come la scienza sociologica. Quest’ultima è forse l’unica risposta al problema della crisi epocale, stante le iniziative dei positivisti che spingono sull’acceleratore della ‘modernità’ e che intendono conciliare il progresso con l’avvenuta fondazione di una nuova realtà per l’individuo. Come già visto, soltanto la scienza della società, offre la possibilità di prevedere il comportamento dei soggetti nella ‘modernità’, laddove può avvenire anche la conciliazione di tutte le scienze su una base comune di ordine sociale. E’ chiaro che una tale conciliazione possa intersecare la vita degli autori che rispondono alla chiamata moderna della ragione, così e come questa incontra la produzione intellettuale, dalla quale emergono i segni profondi di una crisi storica fin de siècle nella quale si innestano le idee del positivismo e, soprattutto, quelle del positivismo sociologico di Durkheim. Queste fasi della storia della Francia assimilano e, in un certo senso, accompagnano le esperienze intellettuali di autori e di adepti della nuova filosofia mondiale, laddove proprio nella storia di quel paese si ritrovano i segni di una crisi sociale, come quella avviatasi dalla Terza Repubblica.13

Infatti, la ‘Terza Repubblica Francese’ fu il nome assunto dallo Stato repubblicano nato in Francia dopo la sconfitta di Sedan (1° settembre 1870) durante la guerra franco-prussiana. La profonda crisi sociale e anche politica derivante dalla sconfitta fece ben presto sentire i suoi effetti. Quando il governo, il 18 marzo 1871, tentò di prendere il controllo dei cannoni del terrapieno di Montmartre, scoppiò una sommossa e il governo Thiers, formato da repubblicani moderati, orleanisti, si rifugiò a Versailles. Per colmare il vuoto politico venne eletta a Parigi un’assemblea comunale formata da socialisti, la “Comune”, che tenne sedute per 54 giorni e si propose di combattere il governo conservatore di Versailles. Con l’ingresso dell’esercito di Thiers a Parigi, il 21 maggio 1871, cominciò una lotta sanguinosa di una settimana che si concluse con la disfatta dei socialisti. Ciò portò alle elezioni successive del 2 luglio e ad una vittoria dei moderati rappresentanti dai repubblicani uniti. Questa forma di governo, che sostituì quella del Secondo Impero, durò in Francia per quasi settanta anni, fino all’invasione tedesca del Paese del 1940 quando fu a sua volta sostituita dal regime autoritario della cosiddetta Francia di Vichy. La politica interna della Terza Repubblica fu caratterizzata da governi molto instabili, a causa di maggioranze divise o poco superiori di numero alle opposizioni. Il disorientamento per la grave sconfitta subita e l’instabilità politica favorirono così vari scandali finanziari ed episodi di antisemitismo come l’affare Dreyfus. Il forte nazionalismo di alcuni ambienti militari alimentò, inoltre, dei veri e propri scontri istituzionali che portarono a situazioni vicine al colpo di stato. Non mancarono tuttavia vaste riforme sociali, alcune di stampo anticlericale, attuate soprattutto dalla sinistra. La politica estera fu infine caratterizzata dall’espansionismo coloniale, dal sentimento di rivalsa nei confronti della Germania. Attaccata dalla Germania nella Prima Guerra Mondiale, la Terza Repubblica vide nella vittoria del 1918 il suo momento di maggior prestigio ma anche l’inizio di un processo che la condurrà, nel 1940, alla fine.

1 Cfr. G. Rinzivillo, La scienza e l’oggetto. Autocritica del sapere strategico, Milano, Franco Angeli, 2010.

2 Cfr. G. Rinzivillo, Storia della sociologia scientifica. Per ripartire dai classici e usarli in modo nuovo, Torino, UTET Università, 2023, I, II.

3 Cfr. F. Ferrarotti, La sociologia alla riscoperta della qualità, Laterza, Bari-Roma, 1989.

4 Cfr. voce “Positivismo” in Enciclopedia Garzanti di Filosofia, Garzanti, Milano, 1981.

5 “Ciò che caratterizza il Positivismo Ottocentesco è, in primo luogo, la consapevolezza di una profonda crisi storica che ha investito la società europea e che comporta una rottura inseparabile con il passato e le istituzioni tradizionali “ ( in P. Rossi, Positivismo e società industriale ( antologia ), Loescher, Torino 1973, p. 9 ).

6 Cfr. N. Urbinati, Le civili libertà. Positivismo e liberalismo nell’Italia unita, Marsilio (collana Saggi, Critica), 1991.

7 Cfr. P. Rossi, Op.cit. p. 10

8 Cfr. L. Geymonat, Storia del pensiero filosofico-scientifico Editore Garzanti, Milano, 1978, p. 455 Collana- Collezione maggiore. Si v. anche di G. Rinzivillo, La scienza e l’Oggetto. Autocritica del sapere strategico, Angeli, Milano, 2012, II edizione.

9 Vedi il mio saggio: Ardigò e la prima sociologia in Italia, su “Scienzasocietà”, n.50, A. IX maggio-agosto 1991, pp. 25 –31.

10 Cfr. G. Fornero, Concetto e critica del romanticismo ottocentesco nel pensiero di Nicola Abbagnano, in Rivista di storia della filosofia, XXXIX, 1984, fasc. III. pp.551-570.

11 N. Abbagnano, Protagonisti e testi della filosofia, volume III, Paravia, 1999, p.420

12 G. Fornero, Salvatore Tassinari, Le filosofie del Novecento, Pearson Italia spa, 2006, p.181.

13 Cfr. A. Izzo, Storia del pensiero sociologico, Bologna, Il Mulino, 1975, vol. II – I Classici, Émile Durkheim, p. 203 e sg.

- Positivismo e Protostoria - 14 Settembre 2025

- Storia della sociologia scientifica - 29 Maggio 2024

- Scienza e valori in Robert King Merton: riflessione - 24 Marzo 2018